Melissano | Double fantasy

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans”. Diede questa definizione della vita, John Lennon. Prima di un lunedì dell’Immacolata del1980. Quella sera firmava alcuni autografi a dei fan. Si avvicinò un ragazzo di venticinque anni, con in mano l’album Double Fantasy. L’artista glielo autografò, ed aggiunse, “Is this all you want?”. Non poteva sapere che poco più tardi quel ragazzo gli avrebbe ficcato 4 pallottole nella schiena con una Calibro 38. Il venticinquenne si chiamava Mark David Chapman. Aveva appena ottenuto quanto desiderava. Dal più bieco anonimato diventava un nome e un cognome riconoscibili ovunque.

In un racconto di Borges si confrontano due teologi dalle posizioni opposte. Aureliano interpreta l’ortodossia, Giovanni di Pannonia uno dei tanti movimenti eretici. I due lottano per anni, ciascuno caldeggia le proprie tesi e confuta quelle dell’avversario. Aureliano infine la spunta e manda al rogo il povero Giovanni. Tuttavia, a distanza di anni, Aureliano si ritrova a contrastare un’altra setta eretica, quella degli Istrioni, e nel propugnare le sue argomentazioni contro quest’ultima, si accorge di utilizzare un concetto già sostenuto dal suo storico avversario, Giovanni di Pannonia. Il fatto lo scuote, e nelle vicissitudini che seguono, alla fine muore fra le fiamme di un fulmine accidentale. Nell’aldilà, i due teologi si ritrovano al cospetto di Dio, e scoprono che le loro dispute teologiche lo avevano lasciato del tutto indifferente. Capiscono di essere la stessa persona. Non è facile parlare della vita. Qualunque cosa si scriva, è confinata negli spazi del paradosso. E’ la vita che ci scrive, non il contrario. Un’analoga antinomia l’aveva osservata ancora Borges, in un altro racconto, l’Aleph. L’autore argentino rifletteva sul concetto di totalità.

“Come può l’uomo abbracciare la totalità dell’universo? Come può lo scrittore rendere a parole un concetto così paradossale? Sembrerebbe impossibile, ma se esistesse davvero un punto, un attimo in cui tutti i punti dello spazio e tutti gli attimi del tempo fossero visibili?”

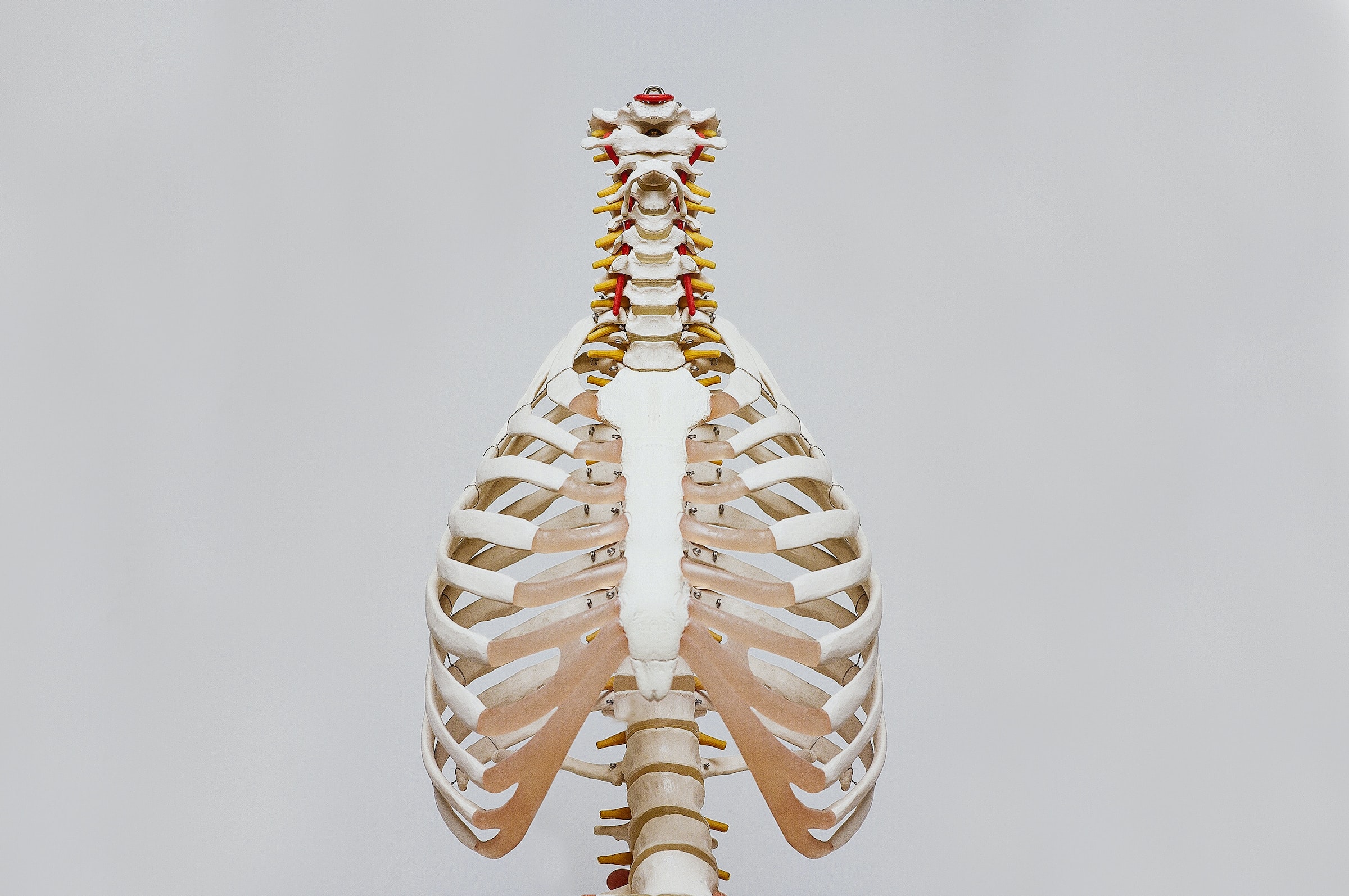

Esiste un panopticon della vita, un luogo da cui osservarla senza orientarla al nostro spazio, al tempo dei nostri respiri, e da cui slacciarla dalle stringhe di noi stessi, gli osservatori!? Parlare della vita è in fondo parlarsi un po’ addosso. Un esercizio perlopiù inutile, spesso dannoso, ma forse l’unico in grado di tenerci in vita. Ma cosa davvero mi tiene in vita? Dovrei partire dal mio corpo. Una macchina che genera energia, organi caldi che azionano leve, tendini, finestre sui sensi. Segnali che si fanno stimoli, elettricità, sinapsi. Eppure sono all’oscuro di questo congegno regolato da innumerevoli ingranaggi. Nei libri di anatomia si scoprono vocaboli che suonano come lemmi di altre lingue.

Ho avuto l’insana idea di visitare la mostra Real Body, a Bari. Si tratta di cadaveri umani trattati con la tecnica della plastinazione e resi celebri dall’anatomopatologo tedesco Gunther von Hagens. I corpi, scarnificati e mummificati, appaiono come vere e proprie sculture. C’è il pensatore rodiniano, o stratificazioni segmentate che evocano sculture di Mario Ceroli. Un vero tuffo nel macabro e nel sublime. La visita mi ha permesso di conoscere parti del corpo che mai avrei creduto di contenere. C’è per esempio un guardiano, una specie di Talo per l’isola di Creta, anche questo dal nome greco, il Piloro. Starebbe fra lo stomaco e il duodeno. Nelle donne esistono le tube di Falloppio. Credevo si trattasse di un saggio di patristica e invece sono due condotti che uniscono le ovaie all’utero. Tanta bizzarria per consolidare un’esistenza che si svolge nel mistero e si conclude nell’ignoto. Farcita da paure e sventure e rallegrata da timide speranze.

Forse aveva ragione Emil Cioran, “vista da lontano la vita non ha niente di tragico, è tragica solo da vicino, guardata nei dettagli”. Un tema che aveva già ripreso Leopardi nello Zibaldone, e dove descriveva l’orrore che si osserva quando ci si avvicina troppo ad un giardino fiorito. Da lontano il placido paesaggio nasconde il cupo tormento di ogni singolo elemento del giardino. “Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce”.

In Blue Velvet, David Lynch racconta per immagine la stessa scena. Una ridente cittadina americana, una canzoncina in sottofondo, tante rose e un piano sequenza che lentamente ci avvicina alla brutalità sotterranea che brulica fra gli steli d’erba e la cruda terra. Ovunque, un incalzare doloroso della legge di sopravvivenza, che presto diventa sopraffazione e subito morte.

Foto di Nino Liverani