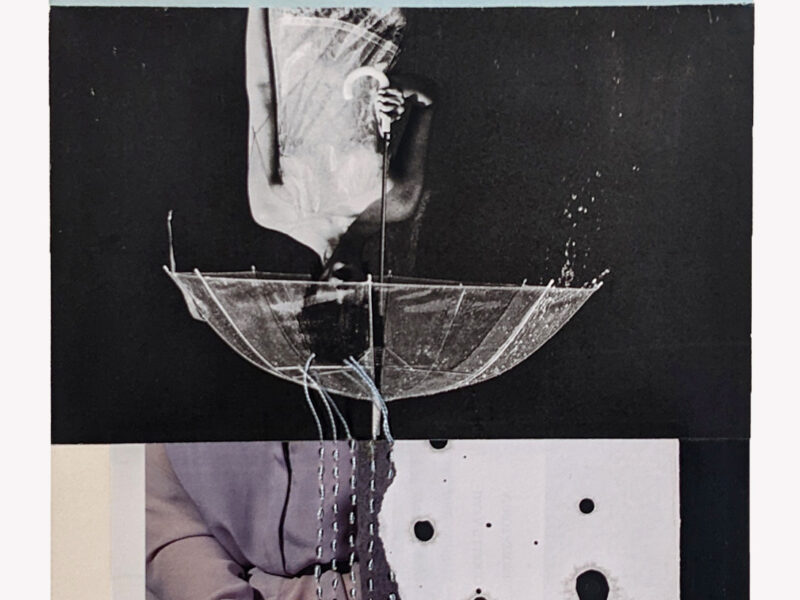

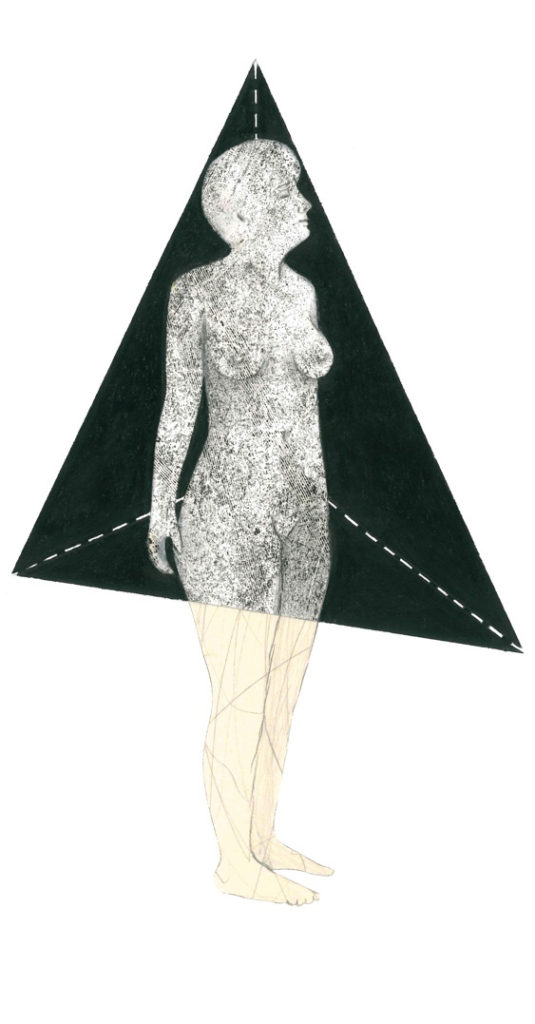

Criniti | Viaggio Interiore

J’ai grandi dans la mer et la pauvreté m’a été fastueuse, puis j’ai perdu la mer, tous les luxes alors m’ont paru gris, la misère intolé- rable. Depuis, j’attends. J’attends les navires du retour, la maison des eaux, le jour limpide. Je patiente, je suis poli de toutes mes forces. On me voit passer dans de belles rues savantes, j’admire les paysages, j’applaudis comme tout le monde, je donne la main, ce n’est pas moi qui parle. On me loue, le rêve un peu, on m’offense, je m’étonne à peine. Puis j’oublie et souris à qui m’outrage, ou je salue trop courtoisement celui que j’aime. Que faire si je n’ai de mémoire que pour une seule image ? On me somme enfin de dire qui je suis. « Rien encore, rien encore… »

C’est aux enterrements que je me surpasse. J’excelle vraiment. Je marche d’un pas lent dans des banlieues fleuries de ferrailles, j’emprunte de larges allées, plantées d’arbres de ciment, et qui conduisent à des trous de terre froide. Là, sous le pansement à peine rou- gi, du ciel, je regarde de hardis compagnons inhumer mes amis par trois mètres de fond. La fleur qu’une main glaiseuse me tend alors, si je la jette, elle ne manque jamais la fosse. J’ai la piété précise, l’émo- tion exacte, la nuque convenablement inclinée. On admire que mes pa- roles soient justes. Mais je n’ai pas de mérite: j’attends.

J’attends longtemps. Parfois, je trébuche, je perds la main, la ré- ussite me luit. Qu’importe, je suis seul alors. Je me réveille ainsi, dans la nuit, et, à demi endormi, je crois entendre un bruit de vagues, la respiration des eaux. Réveillé tout à lait, je reconnais le vent dans les feuillages et la rumeur malheureuse de la ville déserte. Ensuite, je n’ai pas trop de tout mon art pour cacher ma détresse ou l’habiller à la mode.

D’autres lois, au contraire, je suis aidé. À New York, certains jours, perdu au fond de ces puits de pierre et d’acier où errent des millions d’hommes, je courais de l’un à l’autre, sans en voir la fin, épui- sé, jusqu’à ce que je ne fusse plus soutenu que par la masse humaine qui cherchait son issue. J’étouffais alors, ma panique allait crier. Mais, chaque fois, un appel lointain de remorqueur venait me rappeler que cette ville, citerne sèche, était une île, et qu’à la pointe de la Battery l’eau de mon baptême m’attendait, noire et pourrie, couverte de lièges creux.

Ainsi, moi qui ne possède rien, qui ai donné ma fortune, qui campe auprès de toutes mes maisons, je suis pourtant comblé quand je le veux, j’appareille à toute heure, le désespoir m’ignore. Point de patrie pour le désespéré et moi, je sais que la mer me précède et me suit, j’ai une folie toute prête. Ceux qui s’aiment et qui sont séparés peuvent vivre dans la douleur, mais ce n’est pas le désespoir: ils savent que l’amour existe. Voilà pourquoi je souffre, les yeux secs, de l’exil. J’at- tends encore. Un jour vient, enfin…

Les pieds nus des marins battent doucement le pont. Nous partons au jour qui se lève. Dès que nous sommes sortis du port, un vent court et dru brosse vigoureusement la mer qui se révulse en petites vagues sans écume. Un peu plus tard, le vent fraîchit et sème l’eau de camélias, aussitôt disparus. Ainsi, toute la matinée, nos voiles claquent au- dessus d’un joyeux vivier. Les eaux sont lourdes, écailleuses, cou- vertes de baves fraîches. De temps en temps, les vagues jappent contre l’étrave; une écume amère et onctueuse, salive des dieux, coule le long du bois jusque dans l’eau où elle s’éparpille en des- sins mourants et renaissants, pelage de quelque vache bleue et blanche, bête fourbue, qui dérive encore longtemps derrière notre sillage.

Depuis le départ, des mouettes suivent notre navire, sans effort apparent, sans presque battre de l’aile. Leur belle navigation rectiligne s’appuie à peine sur la brise. Tout d’un coup, un plouf brutal au niveau des cuisines jette une alarme gourmande parmi les oiseaux, saccage leur beau vol et enflamme un brasier d’ailes blanches. Les mouettes tournoient follement en tous sens puis, sans rien perdre de leur vitesse, quittent l’une après l’autre la mêlée pour piquer vers la mer. Quelques secondes après, les voilà de nouveau réunies sur l’eau, bassecour disputeuse que nous laissons derrière nous, nichée au creux de la houle qui effeuille lentement la manne des détritus.

À midi, sous un soleil assourdissant, la mer se soulève à peine, exténuée. Quand elle retombe sur elle-même, elle fait siffler le silence. Une heure de cuisson et l’eau pâle, grande plaque de tôle portée au blanc, grésille. Elle grésille, elle fume, brûle enfin. Dans un moment, elle va se retourner pour offrir au soleil sa face humide, maintenant dans les vagues et les ténèbres.

Nous passons les portes d’Hercule, la pointe où mourut Antée. Audelà, l’Océan est partout, nous doublons d’un seul bord Horn et Bonne-Espérance, les méridiens épousent les latitudes, le Pacifique boit l’Atlantique. Aussitôt, le cap sur Vancouver, nous fonçons lentement vers les mers du Sud. À quelques encâblures, Pâques, la Désolation et les Hébrides défilent en convoi devant nous. Un matin, brusquement, les mouettes disparaissent. Nous sommes loin de toute terre, et seuls, avec nos voiles et nos machines.

Seuls aussi avec l’horizon. Les vagues viennent de l’Est invisible, une à une, patiemment; elles arrivent jusqu’à nous et, patiemment, repartent vers l’Ouest inconnu, une à une. Long cheminement, jamais commencé, jamais achevé… La rivière et le fleuve passent, la mer passe et demeure. C’est ainsi qu’il faudrait aimer, fidèle et fugitif. J’épouse la mer.

“Viaggio Interiore” (Trittico) | Tecnica mista su carta | 38x20cm | 2018

Excerpts by “L’été – La mer au plus prés (Journal de bord)⏐A. Camus⏐Edition Gallimard⏐1954