Grippa | Somma del Bianco

“But if I so much accelerated the Motion, that the Colours by reason of their quick Succession could not be distinguished from one another, the Appearance of the single Colours ceased. There was no red, no yellow, no green, no blue, nor purple to be seen any longer, but from a Confusion of them all there arose one uniform white Colour. ”

Isaac Newton

*

“Rispondere è sostituire il bianco al nero.”

Biancamaria Frabotta

*

“E in tutti i casi: la descrizione verbale non mima l’opera, ma lo sguardo che percorre l’opera.”

Pier Vincenzo Mengaldo

***

L’idea che regge questo scritto è scaturita da una suggestione di natura infantile: pensavo al Bianco, come possibilità espressiva, e sostavo immobile di fronte al foglio bianco, incapace di fare il primo passo; quando mi balenò per la mente il ricordo di quel disco, detto Disco di Newton, dove 7 colori sono distribuiti sulla superficie, e insieme a quello la meraviglia di un bambino nel vedere come dal loro movimento, facendo ruotare il disco, appare di rimando un colore molto vicino al bianco, per somma luminosa. Così ho individuato 7 opere d’arte, una per ogni colore del disco, nella speranza che dal loro movimento occasionale, generato dalle mie parole, possa scaturire nel lettore qualcosa che si avvicinai al bianco; un sentimento, uno stupore.

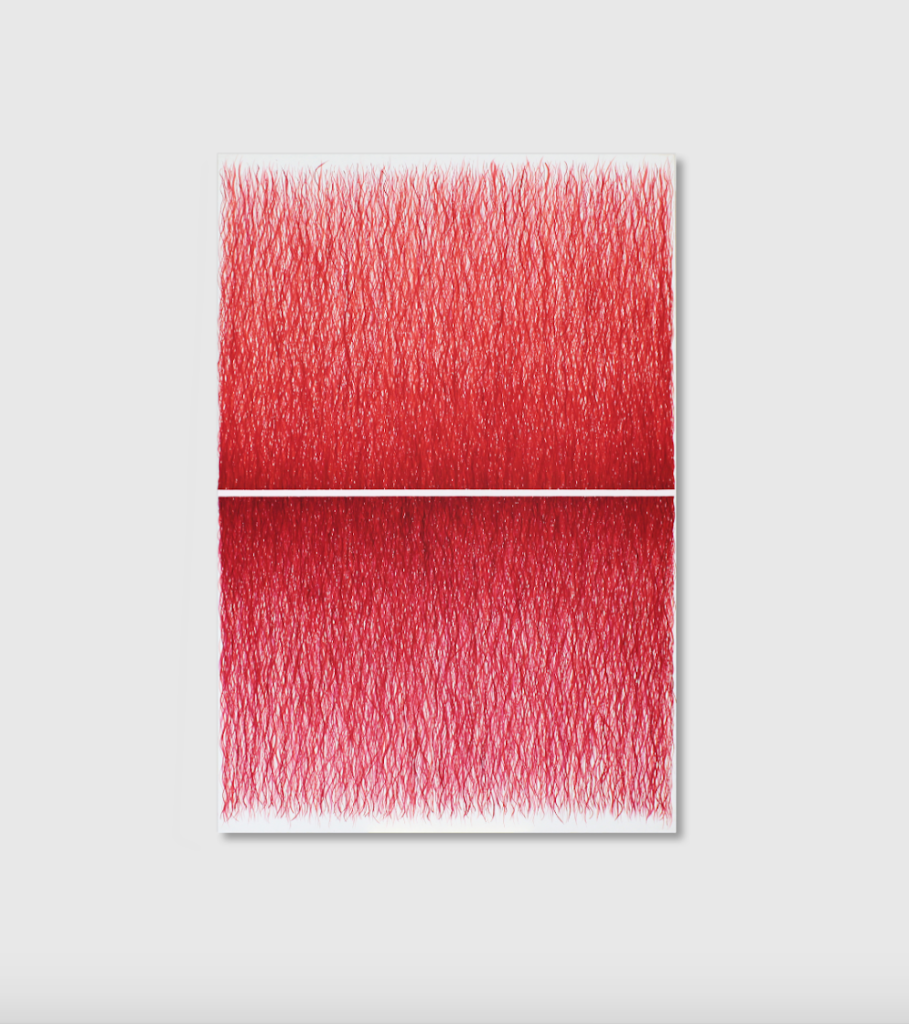

Arjan Shehaj – Dalla serie: Energia – 2014

Pensare l’uomo. Lì, nel momento esatto del suo compiere il gesto. Che lo rende tale, lo lega a noi nella continuità dei tempi. Misurarlo a partire da quel gesto. Per il segno che ne è conseguenza e limine. Pensare l’uomo, porlo nell’adulto. Dire dell’adulto attingendo al suo etimo: moto di nutrimenti, crescita. Fissarsi a questa parola, al suo contenere il tempo e una propria cronologia. E un ordine, da seguire — da eseguire. In questa ricerca non c’è che geometria. Una geometria elusa, disinnescata. Il gesto traccia; imprime, impone e sulla tela rimane un transito lineare, l’ombra del tragitto. Allo stesso tempo questa pittura si compone di gesti nutriti, accresciuti l’un l’altro dal reciproco incontro. Dal cozzare l’un l’altro sul supporto. Le righe, il fantasma di un’architettura (il sogno dell’adulto si compone d’ordine) non seguono destinazioni precise, si disorientano nella vicenda di accadere unitariamente. Fanno comunità nella violenza di presentarsi, fanno coro nel magenta. Si tratta di molti rossi distinti, guardando meglio, intrecciati e organizzati nello spazio fino a formare una doppia composizione: una boreale, australe l’altra. Nel micro-sistema dell’opera le molte possibilità del rosso, come una sola parola pronunciata da più lingue, da accenti diversi, si cercano, convergono. Fiamme e fronde. Ma questa è pura speculazione, dicibile solo a partire dall’occhiata finale, grazie al rarissimo silenzio dello spazio bianco, orizzontale, che impone senso e direzione alla gestualità dei tratti. Senso compiuto, riposo, fiato del colore, è quel bianco, la sua centralità orizzontata. Nulla dies sine linea: questa l’energia, la regola, l’atto d’amore e agonismo, lo slancio infine erotico; restituito a noi come un dovere, come una testimonianza, come un esemplare moto di presenza, nel colore, dall’artista.

Autoritratto con matita – Mariacristina Cavagnoli – 2013

Dunque osservare di un corpo l’immagine in posa, sui propri piedi; stabile come un oggetto posizionato nel senso dell’inquadratura. L’intero spazio un intrico visivo germinato forse dalla figura, e contemporaneamente franante su di essa. Di questo corpo dire la postura, l’abbigliamento che ne segnala le forme, cingendole, accrescendole. Di quelle forme cogliere il risoluto mutismo delle labbra, l’asciuttezza della capigliatura, i dettagli mortali delle unghie, dell’arco sopracciliare. Alle spalle, avvertita, la grancassa del fogliame che pulsa di chiari di scuri. Ma alle spalle di chi, in fin dei conti? “Autoritratto con matita”. Il riconoscimento del soggetto raffigurato, la sua identità stessa (coincidente con quella dell’artista), è delegata al titolo, mentre va in scena nel mezzo del foglio il suo rogo sotto forma d’immagine. Non le terre, né il giallo. E ancora: non la barriera dei rossi, le pallide tribolazioni degli incarnati vibranti di tessuto e materia, i verdi che si dilatano in fondali com una eco. Non i cieli blu. Questa ricerca agisce per sottrazione, si espone a cosa non è. Cosa non è colore ma ricopre, cosa non è mimesi ma rappresenta. Il bianco ed il nero come un sistema binario la cui forza è il difetto, la cui complessità è nella semplificazione.

Difetto ottico, semplificazione cromatica. Daltonismo verso il reale, si potrebbe definire in questo modo la cesura, il distacco dai colori. Un’irruzione nel dato oggettivo, una forzatura, una spinta grigia alla ricerca di quella giustizia provvisoria che prelevi dalle forme senso abbandonando la nostalgia verso un’identità. Questo accade di fronte al nostro osservare. Questo, e per di più distorto da una miopia che punta a minare il cuore pulsante della cronaca, dell’evento come ricorrenza, della presenza come fatto riportato. C’è una negazione, qui, della cronaca come provocazione dal puro visibile. Nello spazio di questa carta accade invece il suo inverso. La presenza è inquadrata da una miopia che fa di tutto per dimenticarsi del soggetto, e ne affida la memoria al solo titolo. Il ritratto non ricorda nulla, il ritratto è la misura della distanza tra il reale e la sua opacità, il suo grigio. L’orizzonte è stretto, il contesto è allusione, non dichiarazione, la figura stessa è resa con tale plasticità da divenire posa, nient’altro che postura, puro dettaglio. Bruciare tutto, per furia di osservazione. Il cinereo della grafite, la traccia ultima di questo fiammare. Così livido nei punti più estremi da ricordare la drammaticità delle cromie violacee. Il ritratto ci giunge così come carbonizzato, come sottratto di un soffio all’iconoclastia di una pira funebre. Dunque osservare quest’opera sarà porsi frontali a ciò che ne resta; un foglio su cui va in scena qualcosa di ulteriore da un compiaciuto tecnicismo, dalla muscolare competizione tra disegno e pittura. Una calligrafia, invece: proveremo a pensare all’opera in questi termini. Il nero dei segni su un bianco originale. Una lettera. Al cui interno agisce un linguaggio che non ha punti cardinali, che non procede in un senso definito e il cui messaggio non è definitivo; ma che compila per ricorrenze e strappi un vocabolario le cui parole sono innominabili, le frasi inaudibili. Di cui resta un grigio di grafite sottratto al fuoco dello sguardo. E un titolo, unica memoria possibile.

Vittoria Parrinello – Dentro al vento – 2017

Il vetro, avversario al clima. La prigionia del fogliame, gli sparuti corpi morti alzati dall’aria per l’aria transitanti. Un luogo che non può essere che incontro. Più di una scultura, meno di un monumento. Per materiali usati, temperie, traiettoria. Qualcosa si impiglia in una piazza d’aria; i segni rimanenti non sono solo il rimorso di quel transito, ma si sfaldano in piaghe come memorie di concrezioni, frames in cui va in scena la tenerezza dello sperpero. L’azione che si salda al ricordo diviene avvenimento. Resta il breviario di una scomparsa che riconduce a ossari, reliquiari del pensiero e sottolinea con la propria placida diserzione la vacuità dello stato rimanente. Gassoso, imprigionato. Quei segni sulla materia sono il contrario di una sintomatologia; sono la conseguenza, l’effetto, lo strascico. Tutto ciò non era necessario avvenisse, né soprattutto avvenisse in quel preciso punto. Ma la lastra era pronta, ricettiva, fertile; qualcosa è accaduto. Un metro quadro di vento si impiglia nel vetro, ne osservi ora i residui che spirando imprimono il loro fiato artico, cristallizzandosi nel materiale trasparente. Una cornice, il risultato finale; un punto privilegiato da cui instaurare la propria prospettiva. Penseremo all’estate in una sera, a un tardo giro di favonio, a quella plaga da dove noi guardammo l’indaco che inghiottiva il prato…

Sophie Ko – Die Blaue Blume (Geografie temporali) – 2015

Con lingua che è tremore fisso. Come la fiamma minima di una candela, mezzogiorno in minuscolo, luce che arresta gli sforzi della stanza, della casa; che sospende, rimanda ogni tentativo di appartenenza, lasciando che buio e chiarore si contendano i corpi stessi degli oggetti. Vorrei parlare con una lingua che trema senza sapere di cosa; di niente se non del gesto, quel gesto che è medesimo e nuovo a un solo tempo, il gesto dell’arte. Con una lingua senza strategie vorrei poter scrivere dell’arte di Sophie, con una lingua che sia solo fiato, tregua dalla letteratura, dalla filosofia; che possa mettere in atto i meccanismi dello sguardo: la veglia e la vigilia. Per farlo mi arresto alla soglia semichiusa del guardare; sbarro gli occhi e cammino nel pensiero incontro a cose già avvenute. Sono nelle navate del monastero. Alzo gli occhi alla campata. La crepa nell’affresco mostra canapa, rovere. E dietro, il buio della struttura. Avanzo. Ora mi trovo di fronte a quel camino dove è arsa legna mille volte, con le stesse tinte e uguali movimenti, nell’infanzia. Guardavo cenere, in diebus illis magnis plenæ, misuravo dentro al tempo il tempo che accade nel lavoro. Di mio padre, nel cortile. Dell’ossigeno a devastare ciò che di umano c’era in quel disporre ed appiccare. Ogni inverno, disporre ed appiccare. Forse non molto più di questo. Sfoglio il catalogo fino a giungere all’opera, penso a come la guardai a Milano, un giorno, da studente. A quello che ne trassi allora, senza scriverlo. Perché passare dall’immagine alle parole, e viceversa, sia qualcosa che sedimenti dentro al fiato, come polvere sulle cose della stanza, al tremore della fiamma. Perché tradurre è paragonare. Se piove, il suo argomento è fango, salto; dove brucia è cenere, cenere soltanto, ciò che resta. Il tempo ora lentamente si spalanca nella lingua; e sono anni di una luce, poi meno. Una stima. Un punto tra nome e cognome. La stessa sala della galleria, ora in foto, pomeriggio che rade da destra, dalla strada. Nel centro bianco della parete due colori, della cornice e del pigmento, polvere azzurra che come un sismografo muta, segnala senza voce, senza avviso. Segnala per materia. E nello spazio sempre rinnovato in quella materia crepe, epoche. Che sia questo, solo questo. Dove il colore è nella sua crisi. Con lingua che sutura le distanze di anni, ora dico. Di un’opera che oggi non è già più quello che vidi ieri. Si spegne la candela. La stanza è nella sua mezzanotte mentre fuori, nel silenzio, le piante pallide ereditano l’alba.

Matteo Fato – Senza titolo con Cornice (1) – 2013/2014 – Courtesy of Artist – The Artist & Monitor – Rome – Lisbon

Porto la matita al foglio, appunto; ma se avanzano, sono parole che si smuovono col buio, solenne andamento di un cieco, per invenzione e misura del circostante. Scrivere, senza la visione dell’oggetto descritto, è un lanciare al vuoto della generazione. Fa della scrittura uno spazio inconosciuto, di ogni riga un inciampo, del senso un sottobosco inospitale, una macchia che non offre vie d’accesso; ma balbettii, diramazioni, lapsus. Scrivo senza aver mai visto l’opera personalmente. Avendola esperita solamente dallo schermo di un PC. Ad attirare l’attenzione è stato l’impiego concreto, reale, materico del supporto, dove nelle grinze di un accentramento la pittura si nutre del silenzio circostante, riuscendo a mantenersi idea mentre si immola già nel compimento. La tela, anzi le tele sovrapposte, con una loro forza monocromatica, dialogica, non sono qui il luogo della pittura, ma in luogo della pittura. Fatto plastico, dogane dello sguardo, membrane osmotiche tra la cornice e il soggetto rappresentato, nelle loro pieghe, nei chiaroscuri tattili, si rendono eco della cornice e scartano altrove: sono ora una planimetria, un rincorrersi di scatole cinesi, il propagarsi concentrico dell’onda dopo il tonfo del sasso dentro l’acqua. Orbite di una promessa queste tele. Fraterne al legno chiaro, premettono, promettono e infine permettono che qualcosa avverrà. La pittura. Ma non c’è attraversamento del colore, solo stasi, coagulo, insorgenza centrale; verde di una vegetazione minima, quasi il ricordo trasognato di uno spazio reale che diventa punto esclamativo, impennata improvvisa. Pittura senza dispersione, fughe, che si espone in un calibrato impianto sintattico, fatto di principali, subordinate e una dizione precisa. Un dipingere che non teme i tempi morti perché contemporaneamente a sé li crea, come negativo della sua stessa presenza, e li asseconda. Qualcosa che ha a che fare con il desiderio e il sentimento notturno del corpo amato. Questo, mi sembra ora, il rapporto tra le parti in gioco — cornice, tele, colore— e si intravede lo sforzo a un tempo architettonico e archeologico del loro dialogo. Ma è uno spazio che il fruitore non è chiamato a riempire. Esiste per equilibrio, per dignità e lo sguardo, accentrandosi, incontra una forma che s’agita ferma, immobile, imponendosi con forza finale, testamentaria. Seguire con gli occhi questo sentiero, giungere al midollo dell’opera, al suo avvenimento ci deduce, ci crea come spettatori, e nel farlo ci presuppone in quanto parte attiva del processo. È nell’atto conclusivo della visione che incontriamo il colore, un colore in preda alla figura stessa, a cui vi si accede per sfondamento di piani. Nonostante sia accentrante, l’andamento dello sguardo appare invece ascendente, come se il soggetto sia risolto al culmine, invece che nel mezzo; apicale come è il destino stesso della vegetazione rappresentata.

Parole di cieco, che toccano la superficie con stupore e fame. Mi appresto a concludere. Osservo quest’immagine dalla distanza siderale del web, dove lo schermo luminoso di un PC si aggiunge al gioco delle cornici, creando un ulteriore cortocircuito, una mise en abyme che mi seduce, portandomi al nucleo celato, oscuro per abbagliamento, del contemporaneo.

Hao Wang – Il dolore del serpente – 2017

La bestia piccola, tutta spinta, s’impone come un’erezione, come la cosa kitsch che s’annida nel pensiero; la vorremmo eliminare ma torna, torna e nel ritorno ci perseguita —la hit stagionale priva di bellezza che non passa dalla mente e che continueremmo a canticchiare all’infinito, un pop-up osceno che invade lo schermo e blocca la nostra fruizione. Altre figure: Una donna, un uomo. La donna-fumo, che si perde nella censura del bosco; l’uomo seduto sugli scogli, reso esso stesso roccia amorfa, che guarda nella direzione dell’animale. La bestia piccola, una striscia di olio rosa, sinuosa, arroccata sul fondo bruno. Le braccia conserte, la postura mollemente abbandonata sulle natiche, l’uomo incrocia probabilmente il nostro sguardo di spettatori dalla sua postazione nel baricentro della tela. E il baricentro della tela è il mare: può essere questo, giusto? Un’acqua: il mare, un lago, un grande fiume. Dove il verde-muschio della boscaglia e il corpo stesso dell’uomo non lo confonde, non lo limita, il baricentro della tela è d’acqua. La donna, poco distante, sinistra, regge un telefono cellulare. La nostra percezione suggerisce questo. Il busto annerito, il volto il compromettersi del segno pittorico, la gonna azzurra corrotta dal pallore rosa che esalano gli scogli. Sta scattando una foto? Sta spiegando sotto le dita i grani di un rosario? Non lo sapremo mai. La nostra lingua non riesce a giungere dietro quel colore spento delle mani; si ferma prima, si arresta all’intuizione. Nonostante tutto ciò, provare per un attimo una strana empatia verso le silhouette dei personaggi che, con le loro vite, sembrano interrompere in masse di anti-colore il flusso del paesaggio. Fissi, in un’immobilità che semplicemente accade, che è il segnale di un loro lontano annullarsi per implosione, silenzio. Questa pittura li sfiora (e ci sfiora), come una sventagliata di mitra che non ha obiettivo, solo orizzonte a cui mirare. E noi siamo l’orizzonte dell’artista. Lo fa nell’esasperazione dei toni, nella tavolozza sgargiante, fluo, da cui attinge. Colori che ci appartengono senza distanze culturali, geografiche, di ceto. Cromie attinte dal web, da immaginari post-moderni espansi sullo schermo di un pc, di uno smartphone, visti in centomila videogiochi, nelle carte lucide dei packaging di prodotti commerciali. E questi colori che ci interpellano non ci colgono singolarmente, nella nostra unicità. No, quest’opera ci interroga come massa, indistintamente. Quell’uomo, che guarda, guarda noi, ci coglie nel nostro pronome più ambiguo, ci rende cosa sola, indistinta, esattamente come il gesto del pennello che dispiega sulla tela la nocciola del colore. E incontra, nel cercare noi, la bestia. Il serpente altro non è che il punto, la decisione, la presa di posizione dell’intera opera. Non a caso riportato nel titolo, non ci è dato sapere se il dolore sia il suo, di quel suo corpo, o il nostro, inferto da quell’essere, in ultima istanza. Non possiamo dirlo. Ma fermiamoci, ora; sostiamo soltanto in prossimità del giallo del cielo. Spaccato morbidissimamente; separato, come in un sussulto, dal rosa sulla parte destra della tela. Cessiamo la visione della scena, e che la scena cessi di riguardare noi; confondiamoci in essa, in quel suo giallo altissimo.

Michelangelo Merisi – Sacrificio di Isacco – 1603

Con lo sguardo fobico, di preda. La doppia cavità degli occhi impressa nella forma giovane, snella, carica di innocuità del ragazzino, distorcendola. La necessarietà del male nel momento esatto dell’inflizione. Gli anni ritornano nelle cose non dette che la carne sta per conoscere. Diciamole ora, queste cose: tessuti, il coltellaccio, un’abside di rami. E poi nella distanza case, un campanile in pietra, uomini che vanno, o tornano. Cromie intrise di una spossatezza eternamente fisica. Una produzione vertiginosa per impennata temporale, il ventennio del Caravaggio. Tempo in cui il Merisi non ha mai saputo rendersi vasto, ma solo verticale; toccando abissi di profondità attraverso uno sguardo la cui foga si è via via posata su un inventario minimo di sentimenti come il languore, la pietà, l’orrore, il tutto tenuto assieme dalla fede. Poco altro. Gli occhi di bestia di Isacco, che ci guardano da un punto che sta prima della resa, della richiesta di pietà, orizzontali sulla carneficina; e l’occhio del montone triste, presago, un terzo buco parallelo all’occhiata del giovane sacrificato, alla sua bocca per sempre contratta nello squarcio di un fiato modulato in grido. E noi guardiamo, vi prego, per una volta non il rosso, per una volta non il nero dei toni caravaggeschi; sostiamo sopra l’arancione dell’abito di Abramo, vibrante nello sferzare quel colpo inconcusso che rimarrà per sempre in bilico, potenziale, placato dall’angelo; il cui esito noi conosciamo senza averlo mai visto.