Interview | Riccardo Gemma

La prima cosa che noto guardando i tuoi disegni è un’incredibile povertà di mezzi: dal supporto che molto spesso è un foglio d’agenda, all’uso della biro…

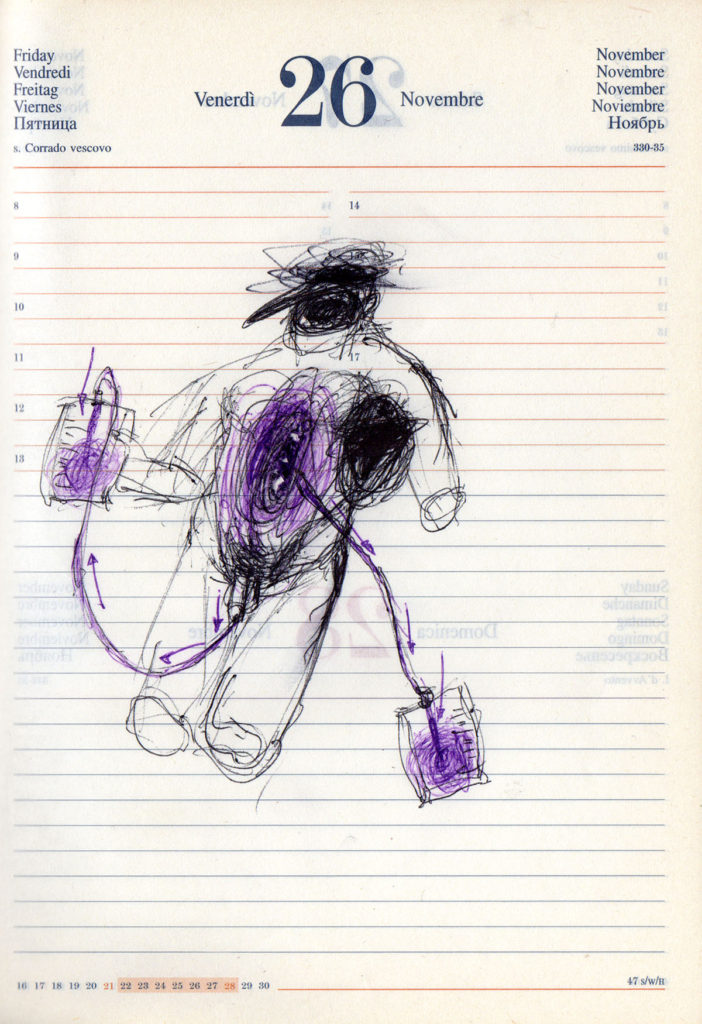

La povertà di mezzi è legata in primo luogo alla velocità della realizzazione. Se dedico troppo tempo alla ricerca di tecniche e materiali, finisce che mi perdo, perdo la spinta del momento, la necessità, l’estemporaneità (che è una cosa, purtroppo, che fa molto parte di me). Il disegno è azione che si fa pensiero, diventa mentre lo fai. La pittura ha bisogno di tempi troppo lunghi per me. Quindi uso tutto quello che trovo sul tavolo, penne, pennarelli, matite, vecchie carte e via dicendo. L’altro motivo ha a che fare con una piccola presunzione, cioè quella di tirare fuori un bel lavoro solo con la biro e un pezzo di carta sporco.

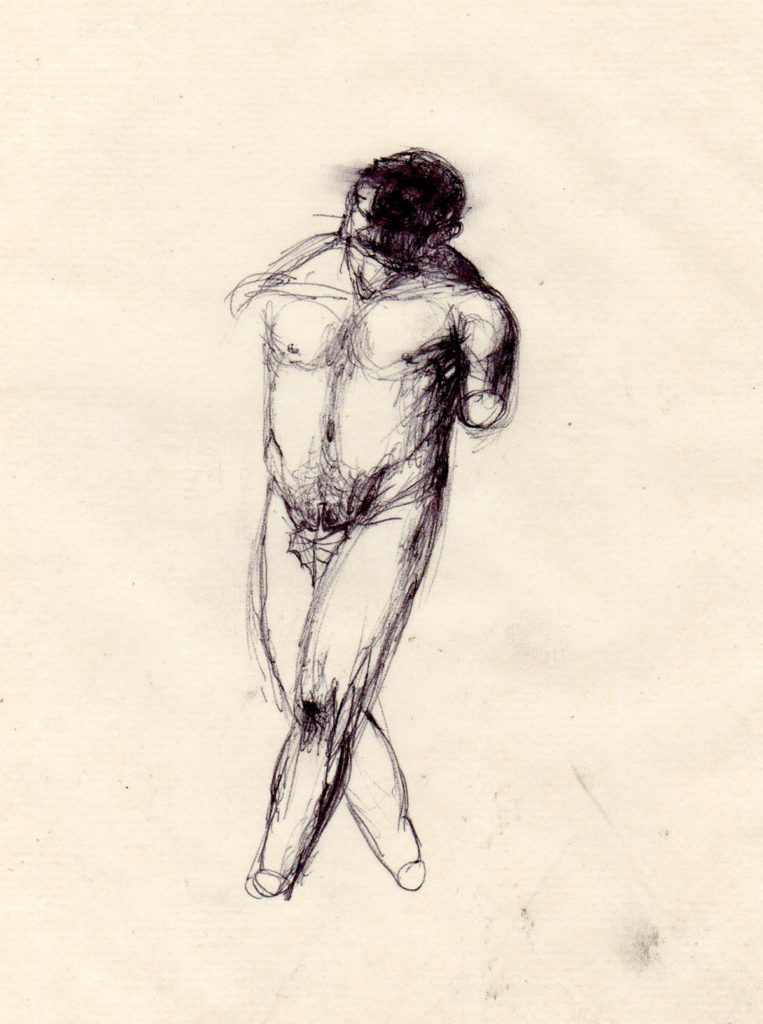

C’è inoltre una certa matericità data dallo scavo, dalla pressione della penna sul foglio, è sempre legata alla velocità di cui mi accennavi prima o è connaturata alla funzione delle figura?

Sicuramente riguarda entrambi gli aspetti. Credo che lo scavo di cui parli, abbia vagamente a che fare con la scultura, con la forza del gesto, col nervosismo. Poi c’è sicuramente la funzionalità del segno rispetto alla figura. Cerco di mettere in campo ulteriori forze che agiscano sulla figura.

Guardando ora in modo più completo i tuoi disegni, abbracciando il supporto e lo scavo, perché questo mono-tema della crudeltà? Perché queste figure così vittimizzate?

Il perché è lo sgomento credo. Una forma di sgomento esistenziale continuo. Nel mio caso si traduce in una figurazione dolorosa, paurosa, anche tragica se vuoi. In tutto questo c’è un’evidente esagerazione, un andare oltre una “credibile crudeltà”. Ma arrivate a questo punto di ebollizione le figure diventano inevitabilmente anche comiche. Comiche e sgomente esse stesse. È un’idea tragicomica della vita. Non faccio sconti in questo senso. In genere l’arte non dovrebbe mai fare sconti.

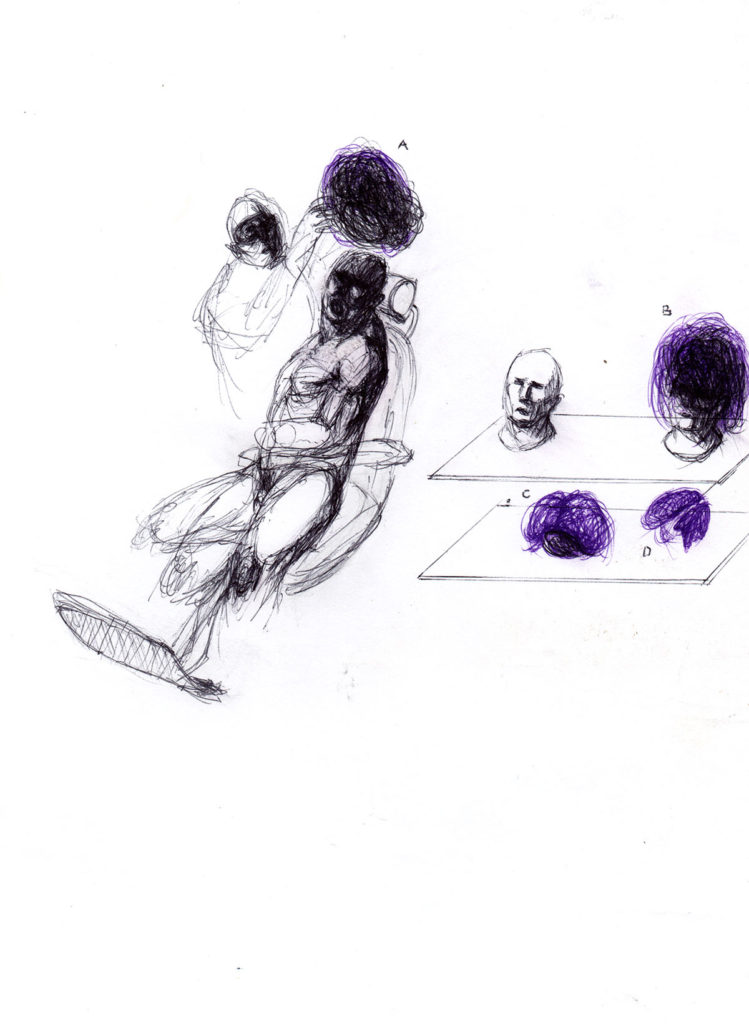

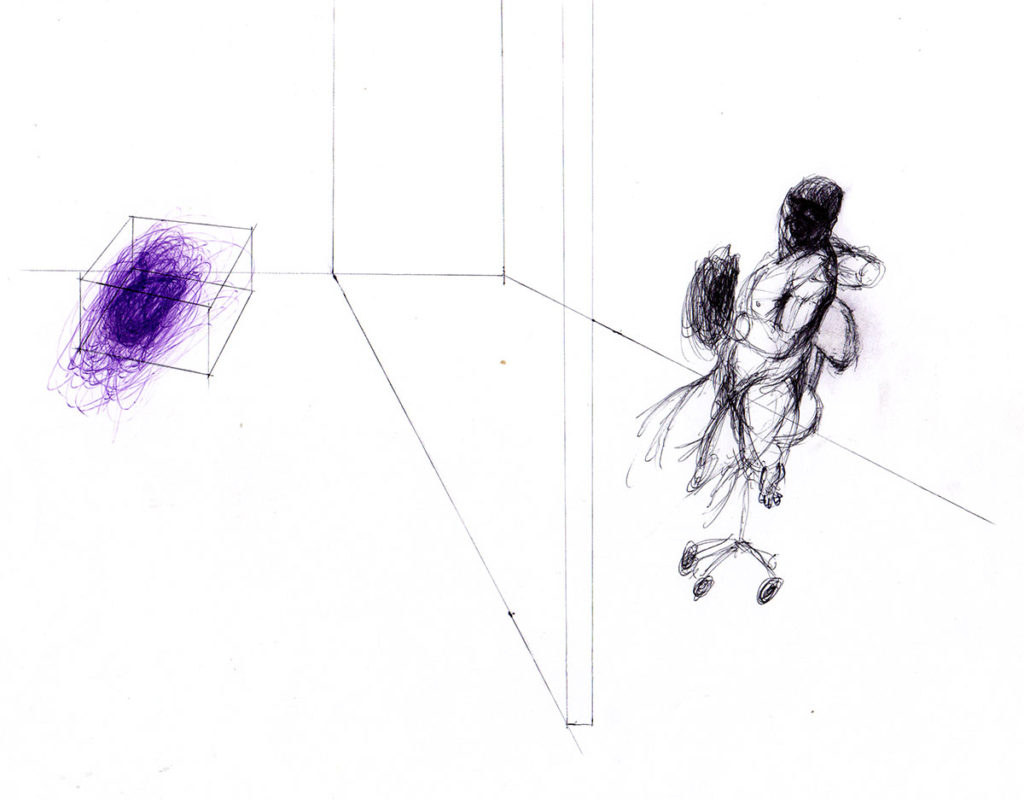

Eppure non posso fare a meno di notare un contrasto: se da una parte c’è questa violenza così fisica, dall’altra tutto si svolge in uno spazio vuoto, senza coordinate, condannando i personaggi ad essere figure fuori dal tempo, dalla presenza. Detto in altri termini: i personaggi seppure violentati diventano, nella più totale assenza di coordinate, dei fantasmi…

Fantasmi o apparizioni, certo. Anche l’idea del fantasma o dell’apparizione è ragione di sgomento. In ogni modo la figura (l’essere umano) è centrale, dunque tutto il resto per me ha poca importanza. Tuttavia spesso accenno con poche righe un’idea di stanza, o uno spazio volumetrico che contenga la figura. Questo isola ancora di più la figura. Per citare Deleuze su Francis Bacon: “E, così isolata, la Figura diviene un’Immagine, un’Icona”.

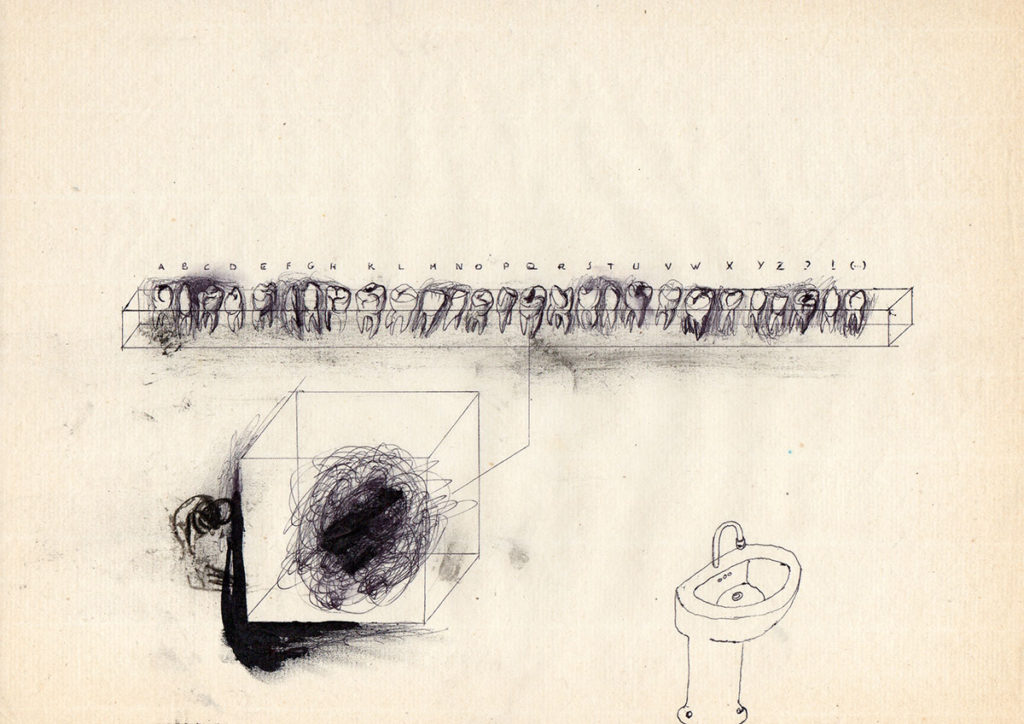

Aggiungo un altro contrasto, un’altra sensazione, ossia che se mi concentro solo sulle linee, se ne seguo il procedere, il loro scarabocchio, noto che perdo le coordinate ritrovandomi su un fondo informe, una fanghiglia… Come se questo fosse il fondo del ricordo di qualcosa. La memoria prima che si riordini, che ambiziosamente inizi a raccontare una storia. Facendo una sintesi: se da una parte sono fantasmi, dall’altra mi sembrano terribilmente intrisi di memoria…

È un aspetto, questo, che non ho mai considerato. Forse chi guarda intravede meglio di me tracce di qualche memoria persa, non lo so. Se c’è, è una cosa involontaria. Comunque mi sembra giusto quando parli del tentativo di raccontare qualcosa prima che la memoria si riordini. In effetti cerco sempre delle dinamiche tra figura e figura, o tra scarabocchi e figure. Ma tutto alla fine si risove in una sorta di non-sense, qualcosa che genera tensione e che non si capisce. Vai a sapere…

Il problema allora qui non è più quello del luogo, ma dell’evento…

Esattamente. L’evento inteso come ciò che accade mentre disegno, quindi con i tentativi, gli incidenti e le relative cancellazioni di scarabocchi sovrapposti, ma anche l’evento metafisico e spaventoso che intende Derrida quando parla del Revenant, il ritornato, quel qualcosa di oscuro che forse conosciamo e che potrebbe ricapitare.

Se recuperiamo la celebre frase di Klee: “non rendere il visibile, ma rendere visibile”, ossia il tentativo di rendere visibili delle forze che non sono, forse è da qui, da questa urgenza che il tuo tratto si fa rapido, estremamente ed eccentricamente rapido. Cancella per riscriversi, rovescia per riaffermare che quel rovesciamento è necessario. Forse, mi viene da pensare, la forza che qui si narra, la forza che emana dai tuoi disegni è: il fallimento. La narrazione di un frammento di fallimento che ora splende e si glorifica. Un fallimento bellissimo…

Molto vero. Il procedimento lo hai descritto perfettamente. Ora che lo dici risulta più chiaro anche a me. Non so se si tratti di un fallimento bellissimo, però qualcosa di poetico forse ce l’ha.

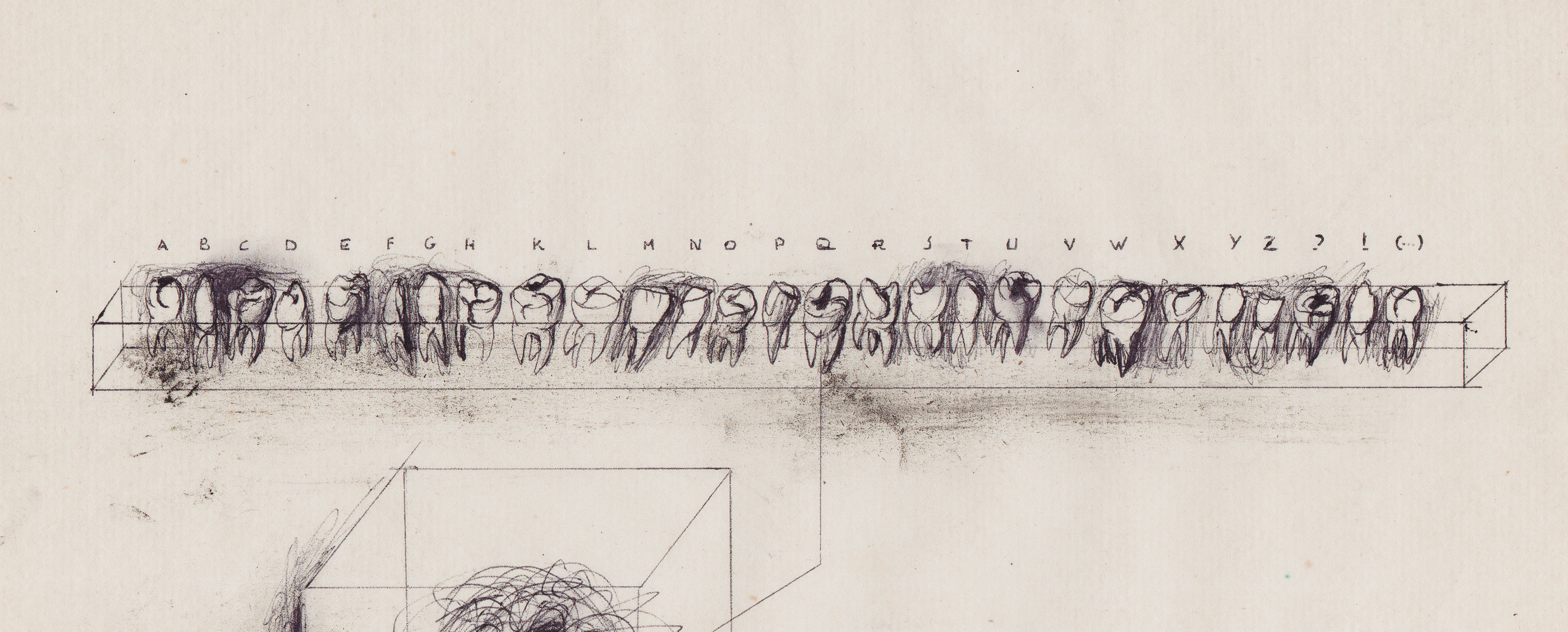

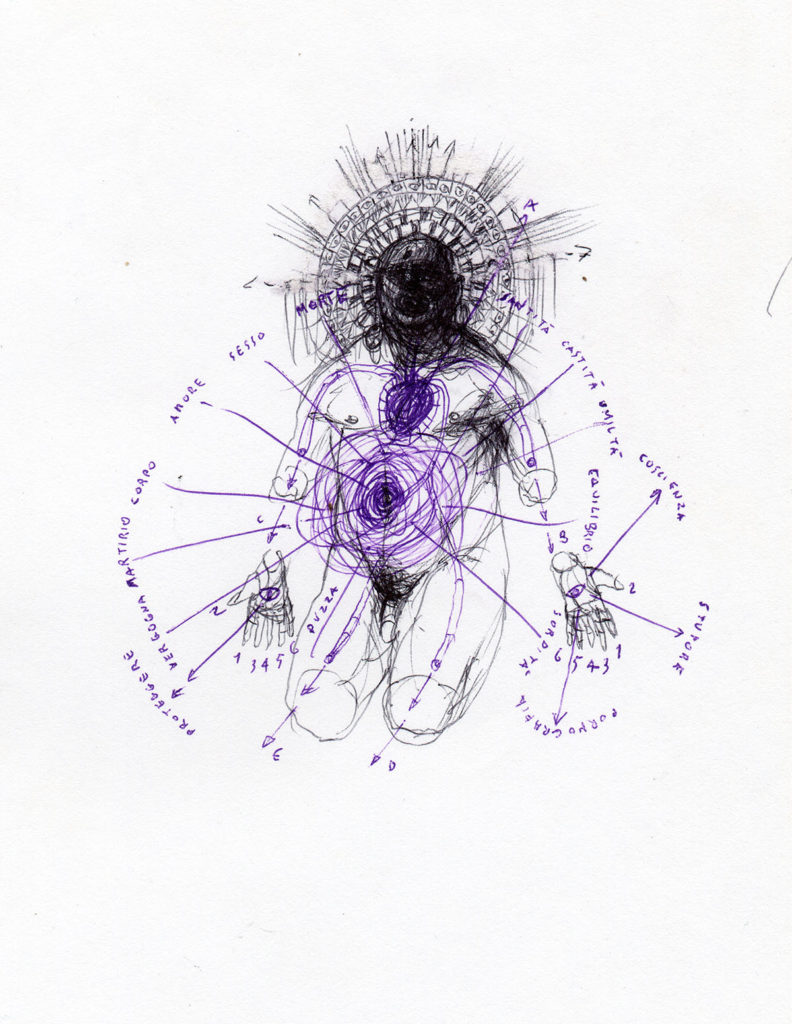

Un altro aspetto interessante è la congiunzione nei tuoi disegni tra tre discipline diverse: la pittura (nell’ottica figurativa); il fumetto (per alcune scene grottesche, ad esempio il braccio che quando amputato è un taglio netto e semplicissimo) e la grafica (data dall’utilizzo di alcuni elementi come i numeri stampati o altri elementi che inserisci in post-produzione). Come sei arrivato a questa unione? Cosa stavi cercando?

Forse una sintesi fra brutalità e ironia. Qualcosa anche di provocatorio. L’inserimento di numeri e lettere come uno schema sul disegno, mi rimandano all’iconografia medica, scientifica e tecnica delle enciclopedie che, in quanto grafico, amo particolarmente. Anche qui il non-sense viene fuori, perché questi “schemi” sono solo una suggestione visiva e volutamente fuorviante. Su alcuni disegni scrivo anche vari titoli. Mi piace dare tanti titoli allo stesso lavoro, spesso non li capisco neanche io…

C’è un altro aspetto però, ossia che la congiunzione, l’impasto di questi tre elementi mi portano a vedere le opere più che avvolte da un segreto, avvolte da un Mistero che, per sua natura, non può essere svelato. E mi permetto di andare oltre: la conseguenza del mistero è la genuflessione, scriveva Jankélévitch…

Questo che dici sarebbe piaciuto molto a Gino De Dominicis. Se si avverte il Mistero, allora il lavoro è riuscito, perché è andato oltre la volontà dell’artista e risulta misterioso all’artista stesso. Bisogna lavorare non pensando. Come molti dicono, l’artista è un po’ un medium, tante volte l’opera è autonoma, viene su da sola da non si sa quali oscure profondità.

Paura, evento, mistero. Questi sembrano essere allora le tre dimensioni in cui si spostano e vivono le tue opere… oppure sono solo mezzi per forzare queste zone di confine?

La pratica di esorcizzare “il male di vivere” attraverso l’aspetto tragicomico, in effetti può essere un tentativo di forzare i confini, un modo per non rimanere intrappolati nella paura. Lo “scherzo” è terapeutico. Comunque se riesco a spostare e a far vivere le figure nelle dimensioni di cui parli, a me già basta. È importante mettere in atto delle forze, poi quello che succederà, succederà…