Montorfano | In superficie

Confesso di provare una stanchezza esangue, che sprofonda fino all’astio, nel sentire la sequela di meraviglie che i genitori cantano dei propri figli. Sembra infatti che da qualche anno il genio più variegato abiti nella mente e nel corpo dei nostri bambini. Meraviglie di ogni tipo che, se agli occhi dei più sono celate nel profondo delle caverne, ora si spalancano nell’effluvio descrittivo dei comportamenti motori e cerebrali di piccoli uomini intenti a fare i bambini. Certo, la confusione delle parti promette qualche sospetto sulla effettiva maturità dei parlanti, ma spesso il viso dei narratori si accende in una così ampia campionatura da consegnare i più educati o i più sensibili all’ascolto inerme, seppure distratto. Corre come un atleta, la sua capacità visuo-spaziale è geniale, mi stupisco di quanto capisca, parla già correttamente tre lingue e senza nessuna fatica, è generoso, il più bello della classe, è sensibile, a un anno parlava, a due aveva già letto il Signore degli anelli tre volte, a cinque praticamente guidava, è carismatico, ironico, al pianoforte è il nuovo Mozart e nel disegno è superiore a Botticelli o a Michelangelo e così su, sempre più in alto, in una tempesta di complimenti che il genitore spesso condivide con lo stesso figlio il quale, il più delle volte, lo guarda stranito, perso tra i propri sudori e il mondo esageratamente grande, attraversabile solo cavalcando le nuvole che spaziano nel cielo. Il nodo dell’intelligenza e quello motorio sono i più curiosi. Per quanto riguarda il primo, avanza il sospetto che l’incedere nella sottolineatura sia una forma di biasimo verso le proprie capacità, una specie di auto-rincuoramento verso una stupidità latente o sospettata. D’altronde, non serve essere un investigatore per capire che la ripetizione di certi aggettivi o certe formule apre sempre a delle crepe profonde nel discorso. Se continuiamo a ripetere la parola “bello”, il sospetto che qualcosa di brutto si nasconda tra le pieghe dell’abito sopraggiunge, oppure con la parola “genio” il timore che sia un rinforzo per l’autostima del piccolo è quantomeno plausibile. Certamente sono parole cardinali per la nostra società performativa e per i genitori che la abitano. Forse attraversati da paure giovanili mai sopite, o da lavori modesti mal giudicati, da un ego smisurato e fragile, o più semplicemente dalla moda di rimarcare l’intelligenza iniziata nei primi del ‘900 e non ancora finita. La nostra società non ricorda le parole di Binet, l’inventore del primo test d’intelligenza: “La scala -diceva-non consente, onestamente, una misurazione d’intelligenza, dato che le qualità intellettuali non possono essere sommate e quindi essere misurate alla stregua delle superfici lineari”. Il povero Binet voleva rendersi utile ma non fu ascoltato da nessuno; il gioco che aveva creato era troppo seducente per essere semplicemente osservato come tutti i giochi nella teca, troppo belli e troppo imperfetti per essere realmente usati. Così, poco dopo, nel 1912, il tedesco Stern coniò il concetto di quoziente di intelligenza. In base alla sua formula, per determinare il QI bisogna dividere l’età intelligenziale di un bambino per la sua età anagrafica e moltiplicare per 100. Se lo si scala sull’intera popolazione con un valore medio pari a 100, il calcolo può essere esteso anche agli adulti, partendo da una distribuzione normale e determinando la deviazione standard. Questo metodo, composto da giochini e quesiti tipici dell’odierna settimana enigmistica, si diffuse a macchia d’olio prima nell’esercito americano durante la prima guerra mondiale per l’inserimento delle reclute e poi nelle aziende. Intanto nelle università gli esperti si dedicavano a perfezionare metodi e quesiti nonostante le polemiche e gli scetticismi. Alla fine il povero Binet ebbe la peggio e si affermò un test elaborato a Stanford, costantemente riveduto e applicato fino ad oggi. Certamente questo tipo di misurazione ha creato sollievo in chi desiderava una formula da adottare per riempire le caselle vuote dell’impiego o dell’istruzione. Di fronte alla notte sconosciuta e nera è meglio affidarsi a una mappa sgangherata e imprecisa piuttosto che caricarsi l’ignoto sulle spalle. La filosofia del meno peggio è certamente un buon modello di vita: scarica dalle responsabilità, offre il mantello magico della preveggenza, fa risparmiare tempo e dona un’aurea di felicità spensierata basata più sulla bellezza dell’ordine matematico che sulla scoperta dell’unicità umana. Poco importa sia perfettibile e disarticolata dalla complessità. Meglio un quarto di verità che il nulla, spesso si dice. In fondo, il librettino delle buone azioni che salvano dal giudizio universale ce lo insegnano al catechismo. E le scorciatoie per fare il meno possibile in una vita già di per sé vasta stanno all’arguzia dell’ideatore. Basta avanzare il sospetto che ciò che diciamo o facciamo è abitato dalle migliori intenzioni per sentirci subito meglio e al riparo da tutta quella pretora di malevoli saputelli che ci redarguiscono in merito alla nostra povertà intellettiva.

È banale rimarcarlo, ma la mollezza delle maglie nei ragionamenti abitati dalla semplificazione e dall’auto affermazione fanno giri fenomenali. Riescono a inerpicarsi sui più alti costoni dell’etica planando sulle piane dell’idiozia in pochi passi. Seppure anche la fantasia abbia bisogno del correlativo oggettivo, questo tipo di fantasmagorie sembra abbiano licenza di spingersi oltre l’essenza dell’immaginazione. Perché una vita sicura e riparata è certamente meglio dell’imprevedibilità dell’oceano e uno stagno ordinario, senza riflessi, foglie, fango, può risultare più autorevole di un vetro sporco e misurato dalle intemperie.

Fuori da qualsiasi dubbio e nonostante tutto, devo ammettere che ho sempre invidiato chi nutre solide certezze nella vita facendosene vanto. Eppure a questa sincera invidia non ne corrisponde mai altrettanta quando sento decantare le mirabolanti doti dei figli accennate in precedenza. Sarà per una forma di riguardo verso la vita immatura o per il più semplice impoverimento linguistico in cui gli aggettivi si ripetono senza nessuna variazione. Poco mi consolano le egemonie discorsive in merito alle abilità fisiche nelle quali, seppure una deviazione terminologica esiste, presto prendono corpo le forme dell’intelligenza motoria e i bambini che saltano o fanno le capriole sono subito equiparati a Nureyev o alla Semionova. Evidentemente durante questi monologhi, il mio viso tradisce la forma del disprezzo e qualcuno, riprendendomi, mi spiega con fare paternalistico quanto io sia superficiale nel confondere il mondo dell’orgoglio e del voler bene genitoriale con quello più tetro della numerazione variegata delle doti. Devo inevitabilmente capitolare e fare ammenda di fronte a queste doti pedagogiche eppure, nonostante tutto, la mia stanchezza e il mio astio invece di pacificarsi aumentano. Aumentano in una sorta di febbre, di malattia da limite. E allora inizio a pensare ad Hegel e alla sua Fenomenologia dello spirito dove la verità non consiste più nel poggiare sul fondamento immediato di qualcosa ma nel continuo oltrepassare se stessa, nel fare il punto ad ogni tappa per poi proseguire. Questo movimento tellurico certo non armonizza il pensare permanente diviso tra due vademecum, quello di Bloch dove pensare è costantemente varcare i confini e quello dantesco, dove il pensare è poggiare dei concetti su un fundamentum inconcussum per stare “come torre ferma che non crolla”. Certamente questo moto intimo che provo, questo rancore acido e questa stanchezza sprezzante, trovano una strana profondità che si allarga fino al bene, qualcosa come una forma incongrua che si presenta al mondo del tutto spaesata e che, passando, è fuori dalla natura, già esistendo dopo di noi.

Allora inizio a pensare che questo sguardo stravagante e queste parole sempre uguali, questi eccessi, siano una forma di sopravvivenza al pensiero del rancore che i figli proveranno per noi. Un odio seppellito tra cataste di buoni sentimenti e ricordi meravigliosi che non confesseranno mai se non al proprio silenzio o al mare quando mugghia. Al puro odio e al puro rancore che rimarranno fissi nel loro cuore tra le pieghe dell’amore smisurato.

E così scende a poco a poco la consapevolezza di essere prevedibilmente minimale e sale l’invidia per chi ha scelto di non procreare e ha preso un cane o un gatto o un uccello in voliera e che continuerà ad immaginare quanto sia bello anche se non conosce l’alfabeto o non sa far di calcolo o non abbia lo straziante ricordo del primo bacio, quello in cui le labbra si unirono senza eleganza e i corpi tremando si persero nello smisurato della prima intimità. Continuerò a invidiare chi, nonostante tutto, crederà a questa sottile, meravigliosa confluenza tra la linea animale e quella umana, prefigurando una sintesi evolutiva dove l’ebete è il sinonimo più spontaneo nell’incarnazione della parola fiammeggiante che così brutalmente ci lega tra le proprie complicanze e, stringendoci, ci separa.

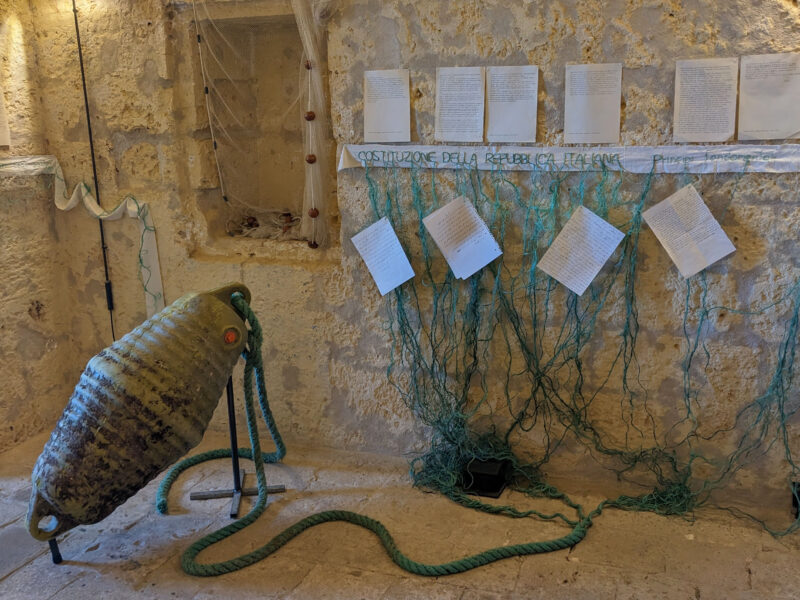

Photo by Nienke Burgers