Interview | Roberto Diodato

Roberto Diodato è professore ordinario di Estetica all’Università Cattolica di Milano. Michele Montorfano lo ha raggiunto per un confronto in merito alla pandemia e alle conseguenze sulla nostra società: biosicurezza, potere, desiderio, libertà e seduzione. Roberto Diodato ci mostra il nostro presente e i suoi confini giungendo alle soglie del tema del dolore e del suo significato.

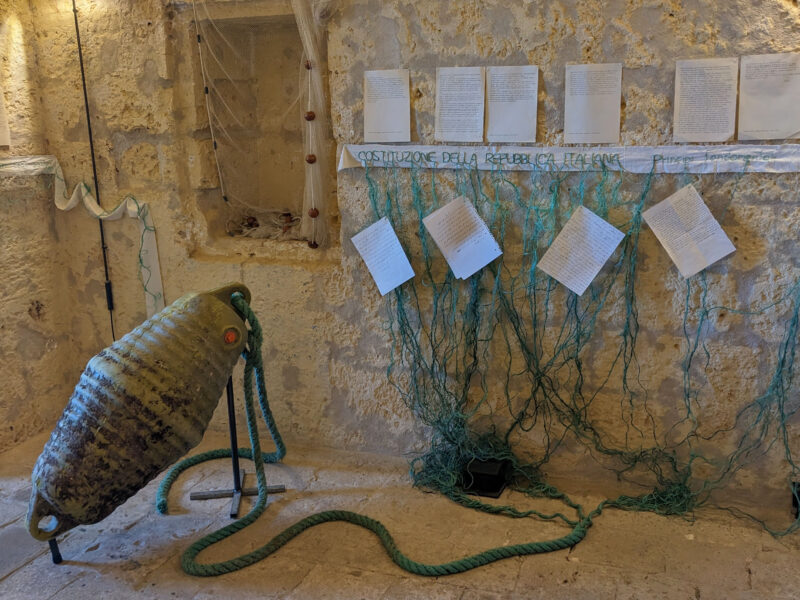

In questo periodo pandemico abbiamo assistito e partecipato al cambio radicale dei nostri stili e delle nostre modalità di vita. Confinamento, radicalizzazione della bíos, impossibilità relazionale, parziale cancellazione del volto. Da allora assistiamo a un dibattito aspro in cui si fronteggiano due fazioni. La prima dice che la nostra libertà è sotto scacco e che queste sono le prove generali di una nuova politica che si sta configurando. La seconda asserisce la temporaneità degli eventi e delle azioni intraprese in favore del bene comune. Forse è necessario chiarire cosa sia la libertà, i suoi rischi, le sue storpiature, oltre il concetto oggi abusato di: libertà è responsabilità. Inoltre credo sia opportuno identificare i confini e le differenze tra obbedienza e asservimento.

Agire secondo giustizia è difficile. La libertà è un’esperienza rara. Siamo per essenza liberi e se non lo siamo non siamo esseri umani, eppure la libertà è difficile. Lo è sempre stata, per molti motivi, ma oggi lo è in modo peculiare, un modo che appartiene allo spirito dell’epoca, del nostro spazio-tempo, che se non è diverso dal passato per iniquità, sfruttamento e violenza, è però diverso in quanto differenti sono le condizioni che rendono possibili ed efficaci l’iniquità, lo sfruttamento, la violenza. Siamo diventati una specie nuova: l’uomo consumatore e le macchine del sentire che costruiscono i nostri desideri non permettono uno spazio riflessivo. Ora la domanda straordinaria che a un certo punto, nel primo momento della pandemia, si è incredibilmente affacciata è stata: continueremo a vivere così? Con l’avvento del virus sembrava fossimo stati costretti ad accorgerci, a livello personale e collettivo, della nostra fragilità, e costretti ad accostarci alla nostra impotenza. Abbiamo avuto paura di essere contagiati, abbiamo guardato gli altri con sospetto, abbiamo avuto paura di morire, abbiamo fatto fatica a gestire la solitudine o i rapporti interpersonali. Così la percezione dello spazio e del tempo un poco si era modificata; lo spazio fisico, in particolare durante il primo lockdown, si era ristretto, il tempo dilatato, alcune cose avevano acquisito meno valore, altre un valore maggiore, l’ansia per l’incertezza del futuro aveva assediato alcuni di noi, talvolta i ricordi diventavano più vivi, le relazioni personali venivano messe alla prova, in molti casi si è percepita dolorosamente la mancanza del rapporto tra i corpi… Abbiamo insomma percepito di più il peso del tempo e dello spazio, il peso delle cause e degli effetti, ci siamo accostati forse, se non siamo stati gettati nella disperazione per motivi economici o di salute, alla possibilità di un’esistenza un poco più autentica. Abbiamo avuto forse più possibilità di percepire l’altro. D’altro canto, il tempo sensibile dell’inizio della pandemia sembra oggi, almeno collettivamente, relegato nell’oblio. Qualcuno è ancora impressionato dall’immagine del parcheggio di Los Angeles trasformato in dormitorio per i senza tetto? Si sente ancora violentemente interpellato dalla situazione estrema delle persone senza fissa dimora emersa con forza all’inizio della pandemia? Percepiamo ancora quella mancanza dei raccoglitori di frutta e verdura che ha fatto in modo di portare all’attenzione collettiva lo scandalo delle condizioni di vita di un esercito di schiavi accampati nelle baraccopoli?

Piuttosto la dimenticanza, la rapidità del nostro passare ad altro, alle normali incombenze della vita e al divertimento del fine settimana, è un insegnamento: la penuria delle risorse rende disperati, quindi più competitivi e anche più indifferenti. Ma se l’impatto della paura e del dolore provocati dalla pandemia non hanno avuto come effetto l’acuirsi della sensibilità sociale, differente è stato, come in genere accade in situazioni di catastrofe, qui in modo peculiare, un effetto potentissimo sui singoli, e quindi su alcuni che senza parlare semplicemente hanno fatto ciò che hanno sentito essere il loro dovere.

L’impossibilità di assistere ai funerali è cancellare la soglia tra vita e morte che si esercita non solo nel ricordo ma anche nella partecipazione. Una partecipazione che, seppure sia andata affievolendosi nei secoli con la privatizzazione della famiglia, nella pandemia ha toccato il proprio apice. Cancellare i morti, non vederli, non assisterli è cancellare il nostro passato, ma una società senza passato è una società senza tempo proprio. È una società di fantasmi.

Non si tratta a mio avviso di una questione culturale e sociale, ma del punto di partenza per intendere il vulnus; si tratta di rispondere sempre e soltanto personalmente a quella ferita interrogante aperta dalla pandemia: la peste è la potenza della separazione, una potenza al tempo stesso fisica e metafisica. La “potenza della separazione” nega il senso della creazione, è separazione dal divino, dal senso della sua prospettiva, e circolarmente nega il senso della creaturalità rivelandosi come potenza di separazione dal prossimo caro e da noi stessi. Così fa accadere la morte come doppia solitudine, negando l’immagine del divino che imperfettamente siamo.

Assistiamo a un altro cambiamento. Un cambiamento che lo stato di emergenza unito all’esclusività della bíos ha evidenziato. Tutto oggi si svolge a distanza. Lontano da noi. Il che significa lontano dal nostro corpo, dal nostro cuore. Anders vide in anticipo questo pericolo descrivendo un uomo che non ha più contezza e vicinanza con l’odio e quindi con l’amore…

Non si tratta di fare un’apologia dell’incontro tra corpi, perché ormai l’introiezione dell’essere a distanza ci caratterizza ed è interna alla consuetudine dei nostri rapporti emotivi. Molte tra le persone che negli ultimi sessant’anni sono nate nel cosiddetto Occidente industriale avanzato sono vissute nella prosperità. Questo ha consentito di vivere le tragedie umane, che certamente nel mondo continuavano ad accadere, soltanto per televisione, come qualcosa di lontano e in forma spettacolarizzata. Innumerevoli crudeltà, impressionanti forme di sfruttamento sono stati percepiti come avvenimenti lontani, tutto sommato cose di un altro mondo, qualcosa di cui ci si poteva non curare. Abbiamo potuto così concentrarci su noi stessi, sui nostri desideri, al punto di ridurre il nostro sentire ad essere la ripetizione del già sentito, di un immaginare, gustare, provare emozioni e sentimenti costruito altrove da dispositivi potenti, da pervasivi intrecci tra sapere e potere che hanno come obiettivo fondamentale il profitto, per raggiungere il quale producono in noi una gioia insieme costante ed effimera, una perenne insoddisfazione felice. Siamo così diventati una specie nuova: l’uomo consumatore. E come tale abbiamo depredato senza remore l’ambiente e sfruttato senza pietà i più deboli, cercando in tutti i modi di rimuovere e anestetizzare il nostro senso di colpa.

Nei minuti che scorrono e nei giorni che si inseguono siamo costantemente dei bersagli di un’informazione e di una cultura prettamente industriali. Questo tipo di cultura e questo tipo di informazione asfissiante, percussiva, basata sulla ripetitività di un claim pubblicitario, non rischiano di minare il senso critico e la libertà di pensiero di una società? E un ulteriore rischio, non è quello dell’impoverimento del linguaggio lanciandoci così in una vita che presidiamo senza conoscerne i motivi? Perché, come scrisse Wittgenstein: “I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”.

I limiti del linguaggio sono gli stessi limiti dell’aisthesis, del nostro sentimento della vita. Nelle nostre società ipertecnologiche le macchine che producono il sentire costruiscono i nostri desideri e, con la loro pervasività, non permettono uno spazio riflessivo imponendo un “sentire” già fatto altrove, che chiede solo di essere ripetuto; e chi può convincerci che ciò che ci piace in realtà non ci piace, che ciò che ci disgusta in realtà non ci disgusta? La rinuncia, la strada dell’esercizio che produce distanziamento da noi stessi, viene costantemente frantumata dal bombardamento del marketing emozionale, dal potere simbolico delle merci, dalla loro trasfigurazione fantasmagorica. L’estetizzazione procede anestetizzando, mettendo al servizio del profitto tecniche seduttive raffinate che costruiscono un sentire già programmato: aisthesis ovvero percezione sensitiva, percezione in quanto costituita dall’immaginazione, dall’intuizione, dall’emozione, dal gusto. Non siamo soltanto macchine calcolanti, quasi mai scegliamo in base a rigorosi ragionamenti, ma per lo più grazie al nostro gusto, a ciò che riteniamo gradevole o sgradevole, bello o brutto, e scegliamo ciò che desideriamo, ciò che soddisfa la nostra immaginazione e soprattutto l’immagine che vogliamo dare di noi stessi nello spettacolo del mondo, che ci fa apparire desiderabili agli occhi degli altri, che ci rende per gli altri degli oggetti di desiderio. Dunque i dispositivi che controllano il nostro sentire, cioè il nostro immaginare e il nostro desiderare, indirizzano le nostre scelte: le scelte sociali, in fin dei conti le scelte in senso ampio personali e politiche.

Una società fantasma, un uomo evanescente, l’odio e l’amore antiquati, un linguaggio inutile, una presenza assordante. La nostra è una comunità persa nel baratro del rischio?

Il rischio può essere una risorsa. Quello che chiamo “logos estetico” è in parte comprensione teoretica dell’esperienza del rischio, il quale è proprio dell’esperienza della bellezza nel suo duplice volto. Precedendo quale trascendentale ogni sapere determinato, il logos estetico testimonia che la nostra esperienza originaria è essenzialmente doppia: esperienza dell’essere e del suo annullarsi, del sorgere dal nulla dell’ente e del suo dileguare nel nulla. Esperienza che qualcosa sia, dell’apparire dell’essere nella sua luminosità e quindi esperienza del sorgere: genesi, physis, inaugurazione dell’orizzonte del senso, e insieme esperienza dell’andar nel nulla: il fuggire delle cose, il loro spegnersi, il fascino stesso di tale precipitare. La dimensione del rischio si apre nell’istante di questa doppia esperienza, che è ciò che un tempo veniva chiamata bellezza. Si apre in quanto emergenza della possibilità di un viaggio dalla meta incerta, ma certamente delirante rispetto all’abituale, rischioso per la potenzialità del perdersi, ma condizione di possibilità per diventare esperti di sé e dell’alterità che ci abita.

L’equazione oggi più richiamata e citata è: più semplice, più veloce, uguale a migliore. Questa equazione e la sua applicazione non rischiano di spegnere ogni pensiero ed educazione sentimentale, ossia contemplativa, conoscitiva dell’alterità? E la velocità consequenziale, che non è richiamabile meramente all’efficienza, non seppellisce l’illuminante verità di Barthes “l’amore si misura nella attesa”? Cosa stiamo perdendo; cosa stiamo guadagnando?

La questione della “educazione sentimentale” è oggi essenziale, ma esige una riflessione accurata che non sono in grado ora di sintetizzare. L’educazione sentimentale è la condizione di possibilità di un incontro che apre nel tempo un altro tempo e nello spazio un altro spazio e consente agli umani di abitare come tali su questa terra: enigma, mistero, altrove, utopia… Sembra oggi al di là delle nostre possibilità.

Consideriamo il progresso in un’unica tensione positiva e qualsiasi ostacolo a quest’effervescenza è argomentato in una barbara visione duale (bene/male; con noi/senza di noi; vecchio/nuovo, ecc.). La curiosità per la tecnologia si è trasformata in desiderio, in fascinazione, in splendore “estetico” permettendo ad ogni sensibilità di cadere in un rituale vuoto. Facile ma calzante il parallelismo al mito e al rito collettivo di: adulazione sacrificale, un atto per cancellare i rischi cui la vita umana può incorrere nel futuro…

La pandemia accade per noi, Occidente ipertecnologico e postindustriale, in una forma d’epoca, quella dell’ordine digitale. L’ordine digitale è oggi, per ora, traducibile nella rete virtuale, estensione neotecnologica dell’idea di villaggio globale elaborata da McLuhan negli anni Sessanta del Novecento. Il villaggio globale era allora pensato come un ambiente sociale, produttivo e comunicativo, la cui condizione di possibilità era interna a una concezione della tecnica come estensione della corporeità, la quale comportava una concezione della tecnologia della comunicazione come estensione del sistema nervoso: rete della comunicazione come rete neurale, ibridazione corpo-macchina, intreccio tra organico e tecnologico dotato della potenza di costituire un ambiente sui generis capace di infrangere le consuete barriere spazio-temporali quasi fosse una stoffa comune tra gli elementi (persone e macchine) che lo popolano. Così il termine “media” si ricollocava nella sua origine significativa: “media” come sostantivo neutro plurale di “medium”, il quale a sua volta corrisponde all’uso sostantivato dell’aggettivo “medius”, che indicava ciò che “sta in mezzo”, o nel mezzo, in quanto centro del luogo proprio del dibattito pubblico: dal luogo allo strumento, al luogo. Oggi la “rete” è un peculiare spazio-ambiente che implica, coinvolge, orienta e struttura le possibilità della comunicazione intersoggettiva, scenario di azione sociale, spazio pubblico di connessione, di luogo medio in quanto mediazione. Da qui si sviluppano le note nozioni di intelligenza collettiva e connettiva, forme di estensione pubblica e relazionale delle capacità individuali della mente, dell’immaginazione, della memoria, in un sistema aperto nel quale la struttura delle relazioni costituisce un valore aggiunto dipendente dalla natura sistemica della rete e fruibile dagli elementi del sistema. Si tratta di una rete tendenzialmente infinita che produce una potente illusione di libertà, mito seduttivo di liberazione da limiti e confini.

Ora avanzo una provocazione: il lockdown ha formalizzato l’orizzonte spettrale verso il quale avanziamo. Proprio come l’immagine e come il cinema, siamo -radicalizzando un suo pensiero- uno sguardo costretto alla distanza, sguardo che si sovrappone a sguardo, promessa di identificazione ambigua, sentimento di intimità con l’estraneo, con chi è totalmente lontano da noi, con chi non ci può guardare, non ci può toccare… Se così fosse, la nostra coscienza, il nostro vivere, è l’impronta di quel virtuale che lei ha descritto così: “l’ente intermediario tra oggetto ed evento, tra cosa e immagine”?

L’esperienza del corpo-ambiente virtuale quale ente intermediario è differente da quella cinematografica e non si esprime nella “distanza” bensì nel “risucchio”, privazione di distanza; i processi di identificazione primaria e secondaria che permette, il senso di “presenza” che consente, sono a oggi ancora da studiare, ma sono espressi in modo abbastanza appropriato dalle espressioni “promessa di identificazione ambigua” e “intimità con l’estraneo”. Nel caso del corpo-ambiente virtuale siamo all’alba di un’esperienza che inciderà le vite nel futuro in modo ancora incommensurabile, poiché tale esperienza è affatto differente anche da quella oggi possibile attraverso l’interfaccia “rete”. Si tratta di una novità, un ibrido ontologico che sta apparendo, o che sta per apparire, svelando un aspetto finora celato della physis.

In questo spazio ambiguo è difficile cogliere i limiti delle strutture di forza del potere. Già nel 1959 Fortini, in una celebre poesia, scriveva: “Gli oppressori tranquilli parlano nei telefoni/ l’odio è cortese, io stesso/ credo di non sapere più di chi è la colpa.”

I limiti delle strutture di forza del potere sono innanzitutto etici, interiori, personali, e hanno a che fare con la forza del dovere e con il rapporto tra libertà e responsabilità, e quindi con la forza dell’opposizione: “avrei preferenza di no”. Un piccolo esempio: rammentiamo un vecchio film del cosiddetto “neorealismo” italiano, Il generale Della Rovere di Rossellini. È la storia di una persona meschina, un piccolo imbroglione che vive di espedienti, col vizio del gioco. Circostanze da lui non desiderate e tantomeno programmate lo portano a vivere un’esperienza particolare grazie alla quale comprende con chiarezza quale sia il suo dovere, e questo sapere fa in modo che egli riconosca di essere libero, di trovarsi di fronte allo straordinario potere di scegliere se aderire a quel che sente essere il suo dovere, oppure di rifiutarsi a esso. L’incontro col dovere lo conduceva così al suo potere di scelta, e al tempo stesso questa libertà faceva sì che il dovere avesse senso: il protagonista sceglie di aderire ai valori che con chiarezza ha visto e diventa così degno di essere umano. Sceglie di essere libero e il suo libero arbitrio accade come libertà. Ora, le nostre circostanze che quotidianamente viviamo non sono certo quelle terribili della guerra, della fine della Seconda guerra mondiale, come nel film di Rossellini, eppure anche nella vita quotidiana, e in particolare in situazione di pandemia, eventi e incontri talvolta interrompono l’ordinario e possono diventare un’opportunità, un tempo opportuno che è possibile cogliere. Il dovere oggi ci parla di responsabilità per la salvaguardia e per la cura di noi stessi e degli altri, di un’attenzione che ci spinge a considerare l’altro come fine e mai unicamente come mezzo, di cura dell’ambiente come nostra casa comune. Se riusciamo a percepire tale responsabilità, si apre oltre il dover essere quel poter essere in cui scopriamo la forza della libertà.

Il potere ha colto le varie sfumature del “male”, ne ha memoria. Conosce la mitologia del “vero” e la sua impossibile applicazione tramite l’imposizione violenta. Che questa coscienza derivi da una meditazione culturale o dal semplice trasporto nel flusso della storia, sembra però oggi afflitto da un’altra semplificazione, forse la più semplice di tutte: un ludismo disperato.

Se così fosse, che tipo di democrazia stiamo costruendo? È terminato il lavoro interminabile della democrazia? La democrazia che per sua essenza, come scrisse Nancy, non è figurale? Abbiamo coscienza che “la democrazia depone l’assunto della figurazione di un destino, di una verità del comune. Ma impone di configurare lo spazio comune in modo tale che sia possibile aprire in esso tutto il pullulare possibile delle forme che l’infinito può assumere delle figure delle nostre affermazioni e delle dichiarazioni dei nostri desideri.”?

Qual è oggi lo “spazio comune” in cui possono prendere forma le decisioni personali e collettive? A me pare che oggi la tecnologia traduca in uno spazio digitale l’idea plurale di rete sociale, sempre esistita come necessità umana in varie forme; ovviamente la tecnologia non è esteriore al senso della rete, ma è indistinguibile dai suoi contenuti, messaggi ecc. , ne è cioè condizione di senso. Ora la “rete” è un enorme, sconfinato spazio-tempo ipertestuale, spazio-tempo cognitivo ed emotivo difficilmente cartografabile che consente conoscenze, relazioni, scambi sociali e che, dotato di una propria topologia, di una propria materialità, detta condizioni per la navigazione degli utenti modellizzandone l’esperienza estetica, cioè la vita. La logica di questa topologia è multilineare, ma la molteplicità è qui un valore di qualità in quanto produce sui suoi utenti, su tutti noi, un peculiare effetto: come sopra accennavo, lungi dall’essere anarchico, lo spazio-tempo della rete è dotato di un’organizzazione tale da produrre un effetto di apparente libertà. Se la rete è ambiente di vita sul quale non si dà uno sguardo di sorvolo poiché nessuno può avere uno sguardo totalizzante su di essa, ciò non implica un guadagno di libertà, bensì soltanto un’indefinita sensazione di libertà da parte del fruitore, il quale si muove eterodiretto sempre e soltanto su un numero parziale di luoghi programmati. La rete è dunque un complesso di nodi, luoghi in cui si intensifica l’esperienza, tra loro connessi, in continua espansione, un sistema aperto ma regolato. Complessivamente tendente alla simulazione di trasparenza concettuale proprio per mezzo dell’ipermediazione, tale sistema formatta i suoi utenti incorporando nella sua qualità di dispositivo la qualità dei messaggi e selezionando le possibilità di relazione. I nodi sono come isole emergenti nell’oceano del tessuto connettivo, più o meno definite, grandi, articolate e connesse, che guidano i naviganti verso porti più o meno sicuri: un immenso ipertesto costituito da ipertesti fruibili come interfacce. L’interfaccia è l’ipertesto pensato come superficie di contatto, come membrana connettiva tra utente e macchina, tra corpo e dispositivo tecnologico; indica perciò una struttura relazionale, connotando in particolare il luogo o tratto della relazione, ciò che sta tra gli elementi, dove gli elementi siamo noi e ciò che a vario titolo ci attrae, e li tiene connessi; dunque il significato del termine dipende sia da quello degli elementi che connette, sia dalla qualità della connessione di cui è condizione di possibilità, sia dalla propria struttura, essendo in fin dei conti l’interfaccia quel terzo elemento che ha funzione propriamente relazionale e connettiva. Tutto ciò implica processi di anestetizzazione che coinvolgono le dimensioni trascendentali dello spazio e del tempo, cioè le dimensioni estetiche, della nostra esperienza. Ora le operazioni artistiche hanno sempre avuto la capacità di attivare la nostra aisthesis, le nostre capacità estetiche: l’immaginazione, l’intuizione, il sentimento, la creatività… e di essere antidoto all’omologazione e alla standardizzazione dei gusti e dei comportamenti. E questo anche e soprattutto oggi.

Il potere della politica sembra un potere che gioca con l’artificio di un’espropriazione del reale attraverso l’eccesso dell’apparenza del reale. È un potere seduttivo perché seduce attraendoci nel suo riflesso. Ci seduce perché è rivolto a noi, è l’essere sedotti che è seducente. Questa tangenza con l’incanto e la fascinazione è sempre stato il potere del potere. Oggi sembra che questo essere sedotti e quindi l’agire seduttivo, utilizzi la forma più estrema di seduzione: la paura della morte, la paura dell’invasione, la paura della derubricazione dei diritti. La seduzione si è avvicinata alla tentazione…

Nella situazione di pandemia la paura della morte può far cadere tra le braccia di un potere che rassicura e protegge, ma può anche mostrarne l’inconsistenza; infatti accade non soltanto la paura della sofferenza e della morte, ma una paura prolungata dell’altro, la paura del contagio. Si tratta di un dolore che allontana dal sofferente, fonte potenziale di morte spaventosa. Nella pandemia il dolore accade come ferita che mette in crisi la dimensione razionale e relazionale, quindi la vulnerabilità attualizza quella fragilità che ci caratterizza come esseri umani. Si sente dire oggi che anche il dolore possa essere un dono; non è vero, si può ritenere tale solo investendosi proditoriamente dello sguardo di colui che soffre; dire che il dolore è un dono è mossa retorica e farmacologica. Piuttosto è un dono ciò che siamo, e quindi la nostra costitutiva fragilità. Soltanto quando la fragilità è messa in gioco fino in fondo e giunge a oltrepassare la potenza della separazione, a volgersi verso l’altro nonostante, si può aprire uno spazio comune, al di là del senso e del non senso, uno spazio di rispetto, in cui il potere non può più nulla.

Roberto Diodato | Books