Montorfano | Ya basta hijos de puta

Quando tentiamo di comprendere il perdono, per conferirgli uno spazio persuasivo di verità, siamo continuamente tentati di spezzarne la parola insistendo sul significato del donare e quindi del dare gratuitamente qualcosa a qualcun altro. Con estrema franchezza per chi vi scrive, il perdono è invece il tentativo disumano di sollevarsi dalla propria carnalità per essere l’infinito di una purezza che per sua natura non può descriversi né chiamarsi, pena sarebbe franare nell’impuro. Il perdono allora, mostra la propria tangenza con l’inaudito e, più precisamente, con l’inaudito dell’altro, con la sua alterità, la sua tenebra e la capacità di cambiare infinite maschere nella confusione delle parti, scontrandosi con noi che muoviamo l’azione del perdonare e che, come l’attore sul palco, giochiamo la verità della finzione tra il buio e la luce che ci investe.

In questa confusione delle parti e nella loro intrinseca profondità, verosimilmente, tutto ciò che possiamo ottenere e donare è un perdono truccato, un perdono che gioca la sua mano di dadi coinvolgendo la cecità della fortuna. Così, tra le infinite combinazioni del fortuito, negli articoli precedenti abbiamo intravisto il perdono che implora per una colpa che non ha, tipico di chi è stato ridotto a cosa pietosa. Il perdono inammissibile perché non domandato e non ammesso. Il perdono silenzioso, ossia ciò che il bello fa di sé. Il perdono per vendetta e il perdono per dimenticanza.

Ora vorrei accennare a un’ultima tipologia: il perdono emergente da una specifica qualità dell’immagine che potremmo definire “bordo” o linea di confine, in quanto la sua manifestazione è confliggente con lo svelamento di ciò che sta dopo e l’occultamento di ciò che porta con sé. Il bordo è una traccia di manifestazione: un segreto che trae origine da un difetto eccezionale in cui, proprio l’eccezione, si fa rivelatrice di quella legge di cui essa stessa costituisce anche all’insolita e necessaria deviazione.

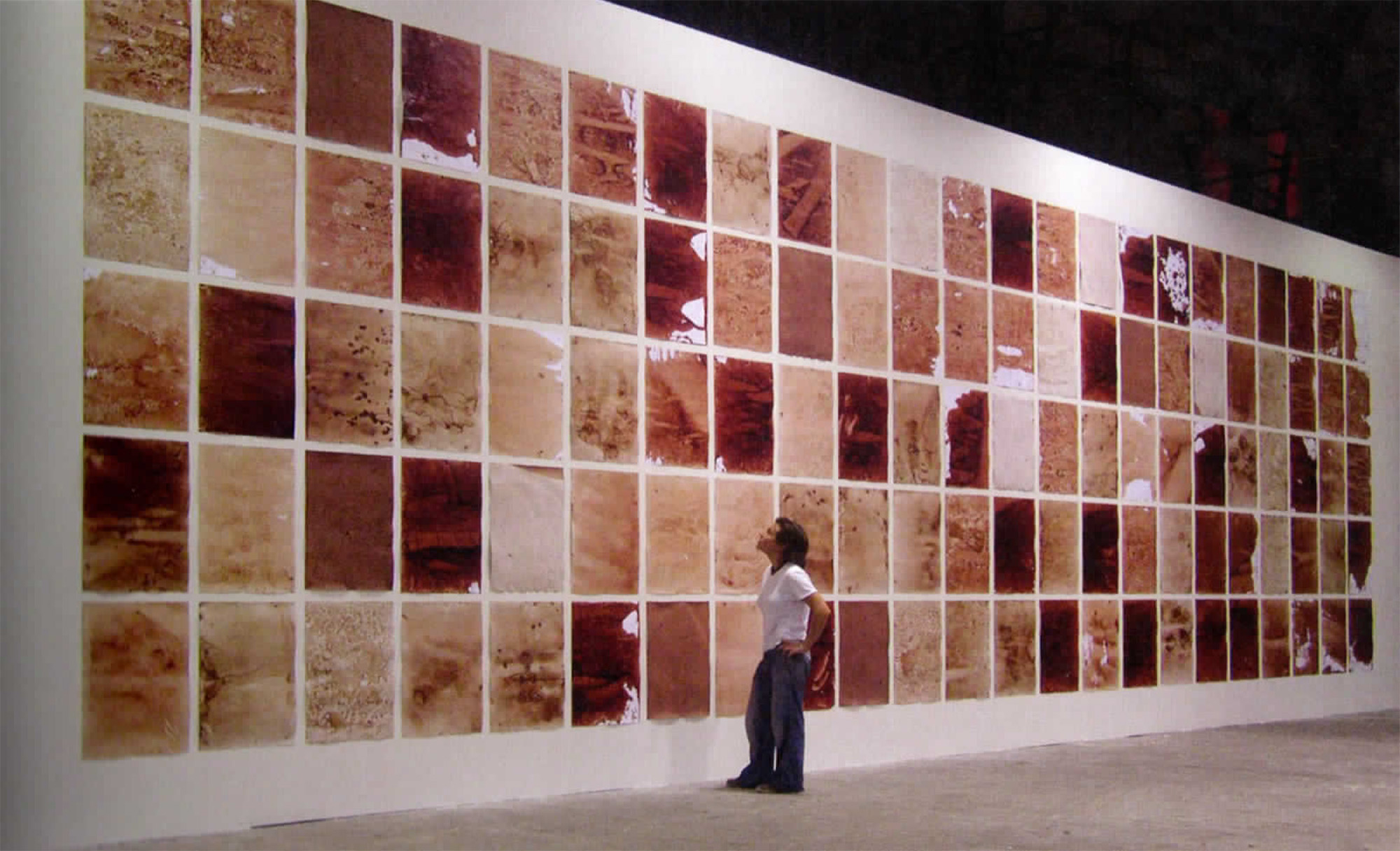

Cogenti a questa intuizione sono le opere di Teresa Margolles, presentate nella mostra dal titolo Ya basta hijos de puta al PAC di Milano tra il Marzo e il Giugno del 2018. Con uno stile minimalista, ma di forte impatto e quasi prepotente sul piano concettuale, le quattordici installazioni di Teresa esplorano gli scomodi temi della morte, dell’ingiustizia sociale, dell’odio di genere, della marginalità e della corruzione generando una tensione costante tra orrore e bellezza. Violenza e morte sono i temi principali con cui l’artista si è sempre confrontata in maniera provocatoria nel clima di violenza endemica che attanaglia il Messico. Non potendo trattare la mostra nel suo complesso, l’opera con la quale mi arrischio in un insostituibile contatto è, a prima vista, un muro di fogli con varie tonalità di rosso. Il titolo, “Papeles”, nella propria essenzialità, preannuncia delle conseguenze.

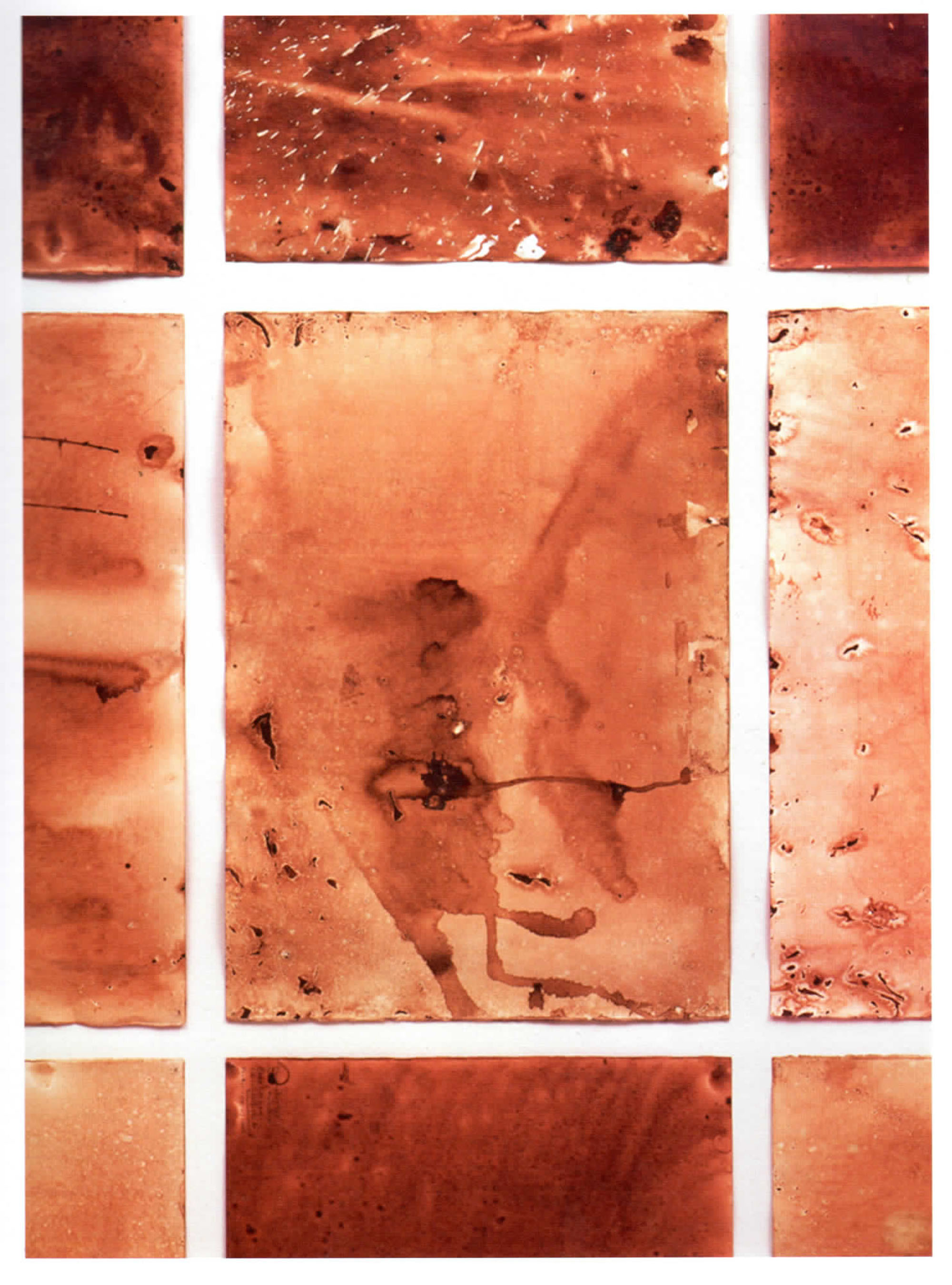

Nella descrizione apposta all’opera scopriamo che l’artista ha trascinato lentamente le carte nell’acqua che era stata utilizzata per lavare i cadaveri dopo l’autopsia. Durante questo esame, sostanze organiche come sangue e lipidi risalgono sulla superficie del cadavere, aderendo alla carta.

In generale, la caratteristica dell’opera è affidata allo stesso modus operandi di Teresa: creare un cortocircuito spiazzante tra un apparente rassicurante minimalismo di superficie e un contenuto che cela a malapena la realtà legata alla morte presentata in maniera brutale e senza mediazioni simboliche.

Se però ci soffermiamo a guardare il muro sul quale sono affissi senza cornice né protezione i novantadue fogli di carta, percepiamo che qualcosa ci sfugge, inafferrabile e come velata da ciò che manifesta. È una realtà tanto semplice ma altrettanto eccezionale quello che la carta, i papeles, per un istante fanno brillare davanti ai nostri occhi.

Il mosaico di macchie davanti a noi lentamente compone un diorama fatto ora di vortici, ora di anatomie riconoscibili. Sterno, femore, l’impronta del filo per ricucire il corpo morto, segni di forature, tagli, soppressioni. Una necessità avanza dal fondo del colore e fa affiorare la figura. Figura che è se stessa l’attesa vivente e palpitante della figura che ancora è da venire. Figura che in qualche profondità attendeva di essere evocata in superficie. Ciò che vediamo, ciò a cui stiamo assistendo, sono dunque figure che prefigurano; presenze che pur essendoci si fanno attendere, ombre che attualizzano l’assenza che stanno richiamando in silenzio. Sono immagini che si dichiarano, dichiarano il proprio dolore sfigurato dall’attraversamento dell’ombra. È l’immagine che espone una mancanza ma carica dell’immaginazione che da essa scaturisce. Non è più rappresentazione ma calco di una forma strappata, svanita; è il suo vapore, la frontiera più remota che pronuncia la parola in cui tutto è dissolto.

Allora diciamo che queste immagini bruciano, s’infiammano e di rimando ci consumano, ci afferrano lasciandoci tra le lacrime a invocare il perdono.

Un misero e nostalgico perdono dove la logica del caso nasconde il tranello di una speranza profonda. Perché nulla abbiamo patito, nulla subito, solo il tocco sentimentale nella sua impressionante semplicità e nella sua respingente immediatezza.

Il fuoco dell’immagine apre a qualcosa di insidioso e di abbietto, a un tipo di perdono che formicola di parassiti quando penetra nel colloquio tra i vivi e i morti, tra soppressi e soppressori, spingendo le parole di commiato fino al bordo in cui si lasciano uccidere per entrare nell’impossibilità dell’esperienza. Perché il nostro è un perdono senza contatto e senza potere.

Allora la cenere si deposita. Nomina il possibile, risponde all’impossibile.

Il bordo dell’immagine accoglie tutte le nudità che non si possono stringere. La nostra distanza svela il turbine di nozioni rarefatte, una tempesta che esprime così la semplicità di un’affermazione innocente: quando tutto è sparito nel fondo della notte, la sparizione diventa lo spessore dell’ombra che rende la carne più presente. Questo è il perdono dove lo spazio lungo e buio del desiderio è dimenticato.

Teresa Margolles

YA BASTA HIJOS DE PUTA

PAC, Milano

Papeles, 2003

92 fogli di carta Fabriano

70×50 cm ciascuno